過去記事「DTM初心者は耳コピからスタートするべき」シリーズの続きです。この記事では具体的な技術について大雑把に書いておきます。

(2022年9月11日更新)

■過去記事

初心者は耳コピをやろうぜ、というお話を書きました。

eki-docomokirai.hatenablog.com

この記事に対するレスポンスとして「続きはよ」と言われたので、せっかくなので書いてみる。

■耳コピ技術、箇条書き

まずは箇条書き。細かいことは気が向いたら補足します。

作業の順序とは無関係です。単なる箇条書きです。矛盾する項目もあります。活用できそうなものだけ使ってみてください。

↓

■耳コピ技術を列挙しておく

・編成だけ文字でメモする

アレンジで最も重要な要素は編成です。

使われている楽器の名前を片っ端からメモしておきます。PC前じゃなくてもどこでもできる下準備です。曲を聞かず、楽器の種類だけを聞きましょう。

・似た音色を準備する

アレンジで最も重要な要素は編成です。

DAWで作業する時にはそれらのトラックを作っておきます。曲の規模によっては逆に不便になってしまいます。小規模の編成の曲の場合にはすっ飛ばした方が速いでしょう。

・小節数・構成の枠組みを先に準備しておく

作編曲で最も重要な要素は曲の構成です。

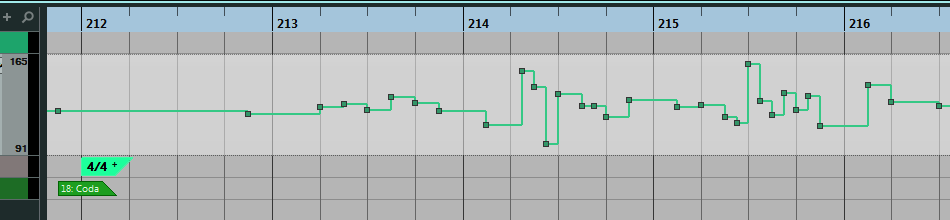

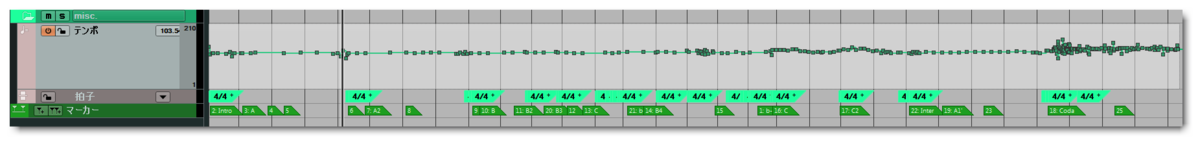

・拍子やリハーサル番号(マーカー)などを最初に作る

ダンスミュージックの場合、徹底的に8小節ごとにマーカー(リハーサル記号)を準備しておくと先々便利です。

JPOPでは4/4の曲の途中で数小節だけ2/4になることは稀に良くあります。変態的な曲だとAIKOの『傷跡』などがあります。耳コピネタが欲しいひとはどーぞ。

https://www.youtube.com/watch?v=UqPNpZ7O3gU

プログレやクラシック等、変拍子が出てくる音楽は先に拍子だけカウントして作っておくとやりやすくなることもあります。

厳密に耳コピしていくと、後々になって小節の勘定が狂ってくることもあります。そういう場合の補修作業の手順に慣れる意味でも重要です。

なお、個人的な認識として「変拍子を書けないDAWはリズムマシーンだ」と主張しています。

・パートごとに一気にやる

1つの楽器に着手したら、その楽器をワンコーラス尺まで一気にコピーしましょう。特に不慣れな人の場合、耳がベースに慣れるまで時間がかかります。「ベース耳」の状態のうちに一気にやった方が良いです。

例外として「掛け合い」のある楽器は複数を同時進行の方がやりやすいこともあります。複数パートを同時に表示しながら作業しましょう。(同時表示ができないDAWを使うのはやめたほうが良いです。人生の貴重な時間を失い続けます。)(DOMINOの方がまし。)

・ドラムの部品ごとに聞く

シンバルだけ入れる、ハイハットだけ集中して作る、などなど。

邪道な方法ですが、ドラムに対する理解が不足している人にとって極めて効率的です。細かい音量やニュアンスなどの仕上がりは無視して、とにかく拾い漏れを防ぎます。応用として、曲中すべてのフィルを集中的にやるという手順も効果的です。

・仮のミックスを構築しておく

原曲にそこそこ近い楽器とミックスバランスを大雑把に作っておくと、聞いたままに作業ができます。

言うまでもなく仮の音圧上げもしておきましょう。

細かいミックスは後回し。

・できるだけ似た音色を選択しておく

少し時間をかけてでも可能な限り似た音色を設定してから作業を開始しましょう。可能であれば似たミックスを先に作っておきましょう。

理由を説明すると長くなるのでまた別の機会に。

■耳コピの作業方針1

・おおざっぱなコードを仮に試作する

ある程度の理論力が必須です。

細かい装飾的なコードワークを無視して、大雑把に構成だけ作ってしまう手順です。

自分が100%理解しているコードワークから外れている要素を手早く見つけられます。学習用途では高い効果があります。

分からない部分は飛ばして、まず全体像を試作してみましょう。

・理論で考えない(知っている理論に引き寄せられてしまう)

近年、特にDTMの初心者の間で「コード理論」が異様に重視されています。重視されている割に能力は低いように思います。

同様に、クラシック和声の初歩知識が邪魔になることも多いです。

世の中の音楽の全てが、あなたの知っている初歩の知識のために作られているわけではありません!

知っている理論だけで考えて「ここはFmコードだね!」とか「限定進行だね!」という認識をしていると、テンションや変位音を見落としてしまいます。

耳コピを行う最大の理由は「理論の教科書から学ぶ」だけではなく、「実際の作品から学ぶ」ためです。知っている理論で間違っているからといって「プロの曲も大したこと無い」とか言うのはやめましょう。

知らない理論で作られている部分を見つけたら研究題材にしてみましょう。

・間違いなく聞こえた音「だけ」を拾っていく

同上。

聞こえた音を1つずつ作って行けば見落としは絶対に起きません。

初歩の理論で知った気になっていると、耳コピをしてもまったく経験値が上がりません。

・理論で補間する

聞こえた音だけを書いても、「歯抜け」になってしまうことは良くあります。そういう時こそ理論力を総動員する時です。

ピアノがバッキングでリズムを刻んでいる時、ドミソを叩いているなら時々聞こえにくくてもずっとドミソのはずです。これは初心者(特に中途半端にクラシック和声を学んだ人)の耳コピでよくあるミスです。)途中でメロディとの不協和を回避するために、コードを変えることはまずありません。

同様に、ギターがコードを弾いている場合、それはコードフォームです。ポピュラーギターの奏法では、弦を1本だけ飛ばしてストロークすることはまずありません。

音符の理論と、楽器の奏法の理論、両側から推測しましょう。

上級者の耳コピ技術に対して初心者が「プロは全て聞こえているんだよ」と言っていることがありますが、それは間違いです。十分な知識と経験のある人は「どうせこういう感じでやってるんだろ?」と推測して耳コピをしています。そういう推測を行う時に、音符の理論と楽器の理論、ジャンルの理論がものを言います。

・ネットのコードサイトは間違いだらけ

ネットには多くの「コードサイト」があります。

弾き語り用に新曲のコードを採譜しているのですが、残念なことにそのほとんどが間違った内容です。

初歩の理論を習得した人が腕試しと自己顕示欲のためにコード採譜をしている程度のものなので、複雑なコードや発展的な理論で作られている部分を見落として、安易なコード表記にされてしまっています。

意図的に弾き語り初心者でも演奏できるように簡便なコードに編曲されているものもありますが、「ネットで無料で見られる程度のものは間違いが含まれている」という大前提で接するようにしましょう。

耳コピの答え合わせとして利用する際には特に注意が必要です。

逆に言えば、初学者がミスしがちな点、プロならではの凝ったコードワークを学べるチャンスでもあります。

・原曲にミスがあると仮定する

原曲の演奏にもミスはよくあります。どんな一流プロでも良くミスっています。そのままリリースされています。

明らかにミスしている場合、「完璧なコピー」ではない場合、それらは修正するべきです。

たとえば下記事のようなsus4の微妙な用例は、その是非は別問題としてサブカル寄りのJPOPで頻出します。

eki-docomokirai.hatenablog.com

それを「ミスだ!」と指摘するのは簡単ですが、そういう音楽が高く評価され、圧倒的に多くなり、何十年も生き残ったなら、その後の時代の教科書では「これはOK」と書かれることでしょう。

古典クラシックでNGだった書き方もロマン派の時代になればOKとされていきましたし、近現代の音楽ではどんどんOKになりました。ジャズやロックではもっとOKになりました。そういう歴史的事実を無視している人はあっという間に時代遅れになっていくことでしょう。

だからと言って何をやってもOKなわけではありません。既存の理論による強固さと、新しい表現の中間にあるのがゲージツです。おかしなことをやるなら、批判される覚悟をしましょう。そのバランス感覚について教科書は何も教えてくれません。耳コピだけがバランス感覚を教えてくれます。

・完コピ時にミスを補正する

超一流の大ヒット曲でも演奏ミスが散見されます。

「聞こえた音だから正しい」という採譜を行った上で、「これはどう考えてもミスでは?」という批判精神を忘れないでください。

それが作曲上のミスなのか、演奏時のミスなのかも判断しつつ、原曲を上回る勢いで取り組みましょう。

■耳コピの作業方針2

・細かな演奏の再現は後回し

まず粗く耳コピしてから、時間がある場合だけ演奏ニュアンスを再現します。最初から細部に手を入れても、そのクオリティで全曲通して作業することは絶対に不可能です。

もし耳コピしたデータを音楽的に再生したいなら、聞こえたとおりに作るより、自分が使っているシンセの特性に沿ってリビルドするべきです。

・聞こえにくい箇所は後回しにして集中力がある時にやる

演奏ニュアンスではない細かい演奏、例えば速いスケールの駆け上がりやアドリブ演奏などは後でやりましょう。

シンセの超高速アルペジオなども、耳コピ初期から完璧に作る必要はありません。

そもそも演奏ミスをしているケースも多いので、完コピする価値は低いです。

・要チェック箇所の小節数をメモし続ける

上の補足です。

「あとで103小節からのアドリブを徹底的に耳コピする!」とメモを書き残しましょう。

後回しにした作業項目は全てメモを残しましょう。

メモをする習慣が身についていない人は全てを完璧にやろうとして時間だけが過ぎてしまいます。急がば回れ。

・体を動かさない

高度な演奏経験がある人でもない限り、『音楽的に』体を使えません。ライブで素人客が暴れているのと同じで音楽制作的な意味がありません。

頭を振ったり手を鳴らす必要はありません。運動のために集中力が持っていかれるだけではなく、それぞれの楽器のグルーヴと無関係な動きは音楽の理解を阻害する害悪です。

また、ヘッドホンケーブルのタッチノイズの原因を増やすだけです。静かに落ち着いて作業することを心がけた方が、トータルで上です。

アマチュアに必要なスタンスは「音楽にノって動くべき」ではなく「動かず真剣に聞くべき」です。

なお、これは演奏でも同じです。体を動かすことが演奏の良さに直結することは極めて稀です。体を動かすために動かすのではなく、楽器を操作した結果として体が動くだけです。この辺は音楽教育の抱える問題点でもあります。自分の生徒が楽しく演奏しているかのように見せかけるために「もっと動きなさい!」「笑顔で!」という誤った指導をする人は非常に多いです。

■耳コピの準備

・集中リピート

耳コピを開始する前に何度もリピート再生し続けてみてください。

耳コピが困難な箇所を見つけたら、そこだけ入念にリピート再生し続けてみてください。コードワークが複雑な部分や、アドリブの部分です。

カラオケで2番の歌詞を練習したり、風呂で大サビだけ練習するのと同じ要領です。

・特定要素だけを集中して聞く

漫然と1曲通して聞いても無意味です。

ベースだけを聞こう。ドラムだけを聞こう。目立たない楽器を探し出そう。一発しか入らない効果音楽器をリストアップしよう。

編成だけを聞こう。ミックスだけを聞こう。

その曲を耳コピしないとしても、普段から「特定要素だけを聞く」癖をつけておくと、経験値の増え方が桁違いになります。

■業務用チート

仕事レベルのクオリティを要求される場合は、あなたの訓練目標など関係ありません。手段を選ばず完璧な仕上がりと納期を守ることだけを考えましょう。

・(実務用チート)DAWにオーディオを貼り付け、正確なテンポ合わせをしておく

初心者には絶対におすすめできません。チートをやると能力が育たないです。

カラオケデータ職人や、仕事での耳コピで精度を要求される場合に重宝します。すでに能力があるから仕事を請けているんです。仕事の速さと精度の高さだけが信頼です。

・(実務用チート)各種アナライザ、ビジュアライザを使う

同。

・(実務用チート)低速再生する

同。

・(業務用チート)狭い範囲をリピートする

同。

eki-docomokirai.hatenablog.com

・究極チートツール

まったく上達しないので、初心者がこういうのを使うとダメ人間になります。絶対に使わない方が良いです。上記の方法で努力するべきです。

これはむしろプロの採譜仕事で使うツールだと言えます。

なぜなら、プロとして採譜の仕事を請けると、まるで聞き取れない録音物が送られてきて「完璧に採譜しろ」と言われるからです。それはそれは常軌を逸したクソ音源です。お察しください。

完璧な能力を身に着けた上で、さらに精度を高めるための補助具です。

・後発の新しいツール

2021年記事。複数のツールを非常に多く比較テストしている人がいました。超えらい。

生業については不明な方ですが、ネット上での採譜活動・微分音研究は目をみはる(ドン引きする)レベルで実施してる優れた能力を持った人であることは明らかです。

tawauwagotsakonosamu.blog.ss-blog.jp

こういうエッジの効いた人とはいつかお話をしてみたいと思っています。なのでさっそく打診しておいた。良い返事が来るといいな。

■その他のチート

・EQを使ってハイを消す(ベースを聞きやすくする)

どうしてもベースが聞こえない人向け。

慣れてきたら聞こえるようになってきますが、モニター環境が劣悪な場合にはどうやっても厳しいです。

なお、EQでミドルやハイだけを聞こうとしても、ほぼ全てのケースで無意味です。あらゆる音には倍音があるので、ベースは高音域でも鳴っています。基音を失って変質したベース音を「高いピアノの音が小さく入っている!」と錯覚することになるだけです。

・オーディオを半分の速度に引き伸ばす

速い部分のコピーがすぐに終わります。

何度も伸縮をするのは面倒なので、「通常速度用のオーディオ&MIDI採譜トラック」と「半分の速度用のオーディオとMIDI採譜専用トラック」を二段構えにしておくと良いです。どうせ半分速度をやるんだから、最初から準備してしまいましょう。上でも述べたとおり、準備は何より大事です。

・オーディオをオクターブ変える

低すぎるベースが聞こえない時に、オーディオをオクターブ高く加工します。

主にベースのコピーで使うので、同時にEQでハイカットも有効になります。

・左(右)だけを聞こえる状態で耳コピする

特に有用なのはスタックギターの耳コピ時。左右で微妙に違うことをやっているダビングギターをより正確に聞き取ることが容易になります。

たまに勘違いしている人がいますが、エレキギターは何回も録音して重ねることが割と標準ですよ。

・センターだけ鳴らす、サイドだけ鳴らす

なんらかのモニターツールを使ってセンターかサイドだけを聞こえる状態にします。

邪魔な要素が無くなるので、聞きたい音をより正確に聞くことができます。

先日やった採譜作業でも、わけわからんシンセパッドの特定に役立ちました。

・LかRだけ鳴らす

左右でギターバッキングが違うボイシングになっている曲で高精度のコピーする際にも速いです。

類似する方法として、ヘッドホンを逆にする(LRを入れ替える)方法もあります。

人には「効き腕は右」と同じように「効き耳」があります。右耳の方が高周波数を聞き取れたりすることもあります。人間の耳は左右でかなり性能が違います。

(余談ですが「効き目」もあります。)聞こえやすい側の耳ばかり特化している人もいます。

・モノで聞く

異なるバランス感覚で聞こえるので、今まで聞こえにくかった音や、和音が明確に聞こえてくる可能性があります。

コードだけ拾う場合には極めて有効です。

なお、強制的にモノラルにした時に、サイドの音のバランスが著しく小さくなるミックスもあるので注意。

これもISOL8で略。

・原曲を左パン、耳コピ音を右パンに設定してチェックする

「聞き耳」を応用した耳コピ手法です。

原曲をモノにして左耳、自分のコピー作業中の音を右耳で聞きます。たまに逆にしてみてください。当然ヘッドホン用です。

また、必ず音量バランスを合わせてください。

慣れないと違和感が強いですが、慣れておくと様々なメリットがあります。

もし100%パンの音がきついなら、7割程度にしておくと良いでしょう。完全に100%パンされた音をヘッドホンで聞くと、脳が混乱してしまうことがあります。それを予防するために、7割程度にするということです。

左右の耳で異なる音が鳴っていれば違いをすぐに感知できます。(同様の理由で、リファレンスミックス時にも絶大な効果を得られます。記事リンク)

原曲よりも大きく鳴るシンセで耳コピをすると、原曲の音が聞こえにくくなり、ミスを見落とす原因になります。

ボーカル採譜に限らず、オケのコピー時に「なかなか耳コピが進まない」という人にもオススメです。左右の耳でまったく違う音が聞こえる状態だろ、違う音程が鳴っていたり、和音構成音が欠けていることに気が付きやすくなります。

耳コピが進まない人はためしてみてください。

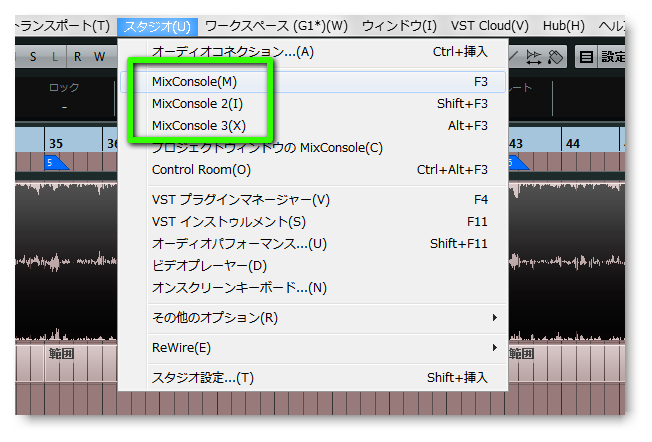

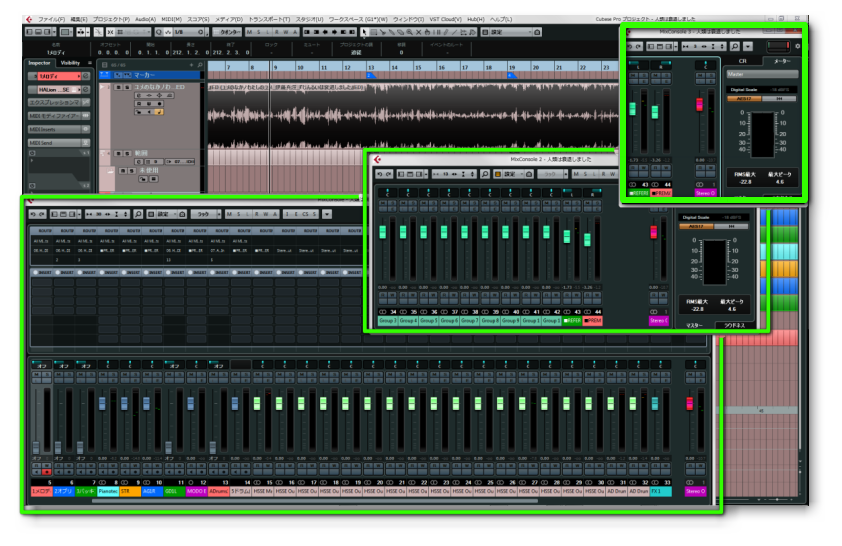

Cubaseではミキサーウィンドウを3種類のセッティングで独立して表示できます。

上のように最小限のトラックだけを聞くための「モニター用ミキサー」を構えておくと、様々な作業の効率が上がります。

複数のディスプレイを使っているなら、サブ画面に置いておくと使いやすいはずです。

・自作データの確認時にドラムをミュートする

ドラムが入っていると派手に聞こえすぎてしまい、繊細な音を聞き漏らす可能性が高まります。自作データのドラムをミュートし、細部チェックをしましょう。

・テンポ合わせ

テンポ合わせ方法は3通り。

1番目の方法は、まず適当に決めて、8小節ごとにチェックしつつ、曲の終盤でも合うようにする方法。手順は多いけど安定する。

2番目の方法は、DAWの機能(Cubaseならwarp系)を使う。オーディオをDAW上に貼り、頭合わせ、数拍・数小節ごとにwarpで合わせていく。あとは上と同じ。この方法が最も汎用性が高い。

3番目の方法は曲の時間と小節数で算数で解く。ただし、途中で拍子が変わる曲では全く使えない。古典的な方法として紹介する老害がいるけど、実は使える状況が限られる。あと、生演奏だと無意味。

ワークフロー改善策として、1番目と2番目の方法をやりながらマーカー等のモノサシをセットしていくと後の作業が非常にスムーズになる。

上手く行かない場合、まず曲のテンポが一定だという考えをまず捨てたほうが良い。

そもそもクリックを使って演奏した音楽以外ではテンポは一定にならないのは当然なので、「この曲のBPMいくつですか?」というと問いかけがそもそも間違っている。

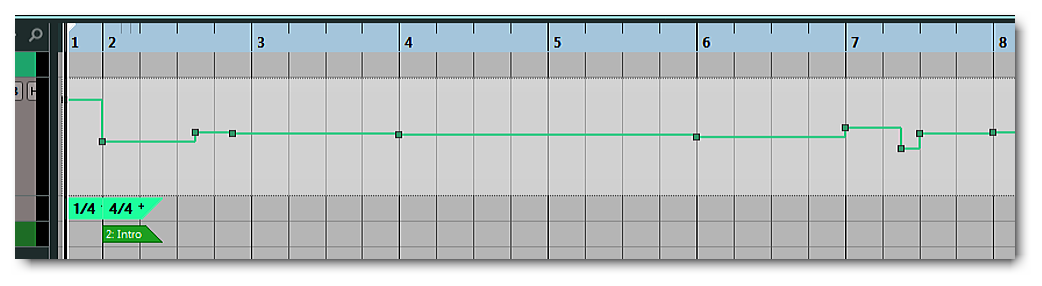

たとえばジャズ系の曲だとこうなる。

溜めのある部分は遅くなっているし、楽器1本だけでソリスティックになる部分はテンポは動くから、目立つアタック部分でテンポを作っていく。

ドラムソロは重要な音のアタック部分に合わせていく。

これを1曲通してやると、テンポイベントの数はこのくらいになる。びっしり。

こういうことがあるから、DAW上ではなくメディアプレイヤーで再生しながら耳コピ、というスタイルになっている人がいるんだけど、おいおい、ハイテクでやるなら徹底的にハイテクで解決しようよと思う。

頻繁に耳コピをやるなら、DAWの機能についてしっかり身につけた方が良いです。数小節・数拍戻って聞き直して、という作業を繰り返すのは目に見えているので、あらゆる意味で準備がすべてです。

--------------------

■おわりに

気が向いたら色々書きます。かも。

有料の個人レッスンではあなたに欠けている点について的確にアドバイスしています。

レッスン問い合わせは随時どーぞ。

docomokiraiあっとgmail.com