作家知人とのオーケストラミックス談義があったので、せっかくだから資料を作った。

(2022年3月13日更新)

- ■ダメ資料に気をつけろ

- ■今回作った資料

- ■パンローに気をつける

- ■リバーブとMS処理

- ■オーケストラの配置の理由

- ■例外的なオーケストラミックスのパニング

- ■劇伴のスプリット音響問題

- ■あなたが知っている配置だけがオーケストラではない

■ダメ資料に気をつけろ

オーケストラミックスについてはイメージ先行のダメ資料が多いので、安易なネット検索で「やったー!資料ゲットだぜ!」とか思わないように。目を開けろ。事実だけをまっすぐ見るんだ。

eki-docomokirai.hatenablog.com

■今回作った資料

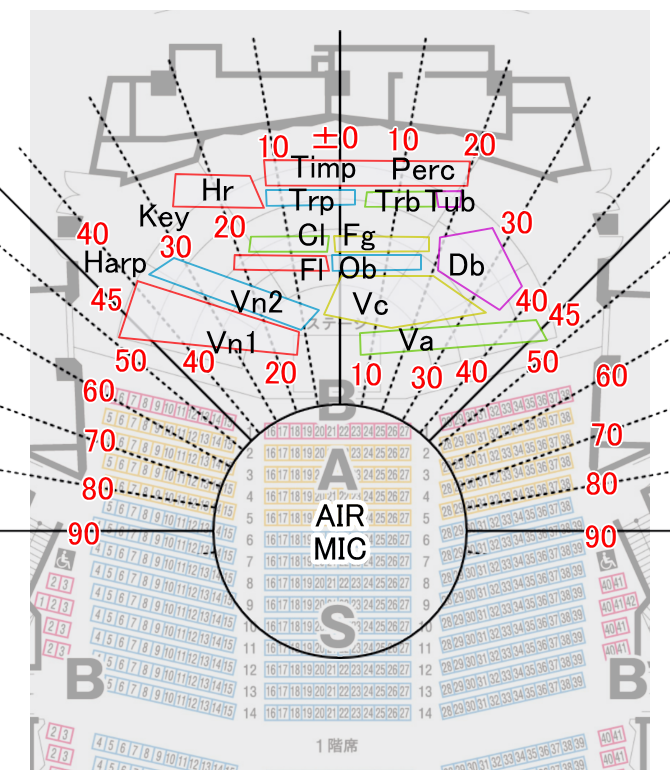

2010年のクリーブランド管弦楽団の配置と、サントリーホールの寸法図を使った模式図です。

クリーブランド管弦楽団の資料はこちら。

Close Up: Setting the stage at Severance Hall an art in itself | cleveland.com

サントリーホールの資料はこちら。

「音の宝石箱」サントリーホールの音響特性について ~席位置による聞こえ方の違い~ - Bravo! オペラ & クラシック音楽

ドビュッシー『牧神の午後への前奏曲』と、ストラビンスキー『春の祭典』を演奏した際の配置です。

『牧神~』は2管程度の編成です。下図の木管奏者は少なくなります。また、金管はホルンのみです。

『春の祭典』は4管程度の編成です。下図の木管の外側は特殊な楽器が配置されます。

実際の資料ではクリーブランド管弦楽団のホームであるセベランスホールの図解があります。興味がある人はセベランスホールのオフィシャル資料も当たってみてください。

http://www.clevelandorchestra.com/plan-your-visit/severance-hall/

こういう資料を使わなくても説明はできるのですが、それだと私一人の個人的主張だと勘違いされ、低く見られてしまう恐れがあります。こういう時にはしっかりした資料で根拠を強めるのが当ブログのやり方です。

・ミドルレンジのマイク収録角度

S席前半位置。

楽器配置は50度以内に収まります。

後ろにいる木管は10度。金管は20度。パニングの原則は「遠いと狭い」ですが、金管は人数が多いので木管より広くなります。

50度より外はホール反響音です。

(『春の祭典』の拡大編成では特殊木管楽器が20度幅まで配置されています。)

DAW上でのL100%やR100%が上画像の角度にそのまま一致するわけではありません。

が、上画像の角度の数字をそのままDAW上のPAN数値にした上で、全体のMSを若干広げることで、同じ比率を保つことができます。ただしDAW設定「パンロー」には気をつけましょう。

--------------------

これとほぼ同じ設計が2022年3月11日のSLEEP FREAKSの動画でも採用されています。

Youtube動画、43分50秒あたりから。

こうやって今後のDTMオーケストラミックスの標準が「楽器は50度以内、遠くは狭く、外はリバーブ」が常識として広まって行けば良いなーと思います。

・ロングレンジのマイク収録角度

S席中列。

ステージは両翼40度に収まります。

それより外はホール反響音です。

金管は完全に20度より内側になります。

いずれの場合も最大の幅になるのは弦楽器セクションです。

弦楽器セクションは非常に横幅が広く、「点ではなく面」の音になります。

弦楽器がソロの場合には指揮者に一番近い主席奏者が演奏するので、ソロ音は内側になります。

一点透視的に考えればわかる通り、遠くにある金管はマイクから見た角度が狭くなります。決して弦楽器より幅広く鳴ることはありえません。

木管楽器も同様で、中央よりに配置されるので非常に狭い角度になります。

木管楽器の一番右はバズーン(ファゴット)ですが、これが右100%になることは絶対にありえません。どんなに広くしたとしても、弦より絶対に内側です。

繰り返しますが、50度より外側はホールリバーブの音です。楽器の直接音が左右100%から聞こえるミックスはナンセンスです。

・非リアル配置

映画音楽、ゲーム音楽など、いわゆる「スタジオワーク」でミックスされていくオーケストラの音は非常に広いパン配置になることが普通です。

たとえばハープやオーボエのソロをパン中央で巨大な音で鳴らすることがあります。

弦よりも金管がワイドにド派手な音になるオーケストラミックスもあります(いわゆる「エピック」はその傾向が強いです。)

上の解説はあくまでも「リアルなホールでの聞こえ方」であることは忘れないでください。

・その他の画像資料

こちらも参照してみてください。

recordingaliveshow.blogspot.com

Spitfireの資料。

指揮者直後のマイクからのパニング例。

Recording the SSO: a Placement Diagram – Support Center

(画像はわかりやすいように加工してあります。)

サンフランシスコ交響楽団の資料。

指揮者直後のマイクからのパニング例。

http://www.linkwitzlab.com/Audio_production/sf_symphony.htm

(画像はわかりやすいように加工してあります。)

■パンローに気をつける

DAWの重要な設定に「パンロー(Pan Law)」というものがあります。

パンロウ:Pan Lawとは | 偏ったDTM用語辞典 - DTM / MIDI 用語の意味・解説 | g200kg Music & Software

パンローの説明は割愛します。

知らない人は熟読の上、ネット検索で他の記事も読んで学習してください。パンローは極めて重要です。

--------------------

重要っていうといじる人が出てきそうだから加筆。

明確な目的が無いならパンローはいじらないほうが良いです。

Cubaseの場合は「均等パワー」のまま。分からないなら-3.0か-2.5(PT準拠準拠)にしておくのが良いです。他のDAWを使って平行作業をする人はどちらかに揃えた方が勘違いを減らせるはずです。

なお、パンロー設定はプレイバックの設定なので、書き出されるデータに対する影響はありません。

■リバーブとMS処理

ドライぎみなミックス状態で設計すると、センター付近を明確に離した設定にしたくなります。例えばFlとClaを左右に明確に分離させたくなります。

しかし、そういう普通のミックスだと、リバーブ+MS処理によってセンター付近の音が一気に外側に押し出されてしまいます。

この設定だと、MS処理時にFlとClaが一気に外側になってしまい、木管セクションの一体感が壊滅的になります。

同様にストリングスとブラスも左右にスプリットされてしまいます。

「作曲編曲が最初」「ミックスしながらリバーブ処理」「MS処理は最後に行うもの」という、ボトムアップ手順の工程をやめましょう。

最初からそれなり以上の音場をテストしてから作編曲をするだけで多くの問題は一気に片付きます。いわゆる「トップダウンミキシング(リバースミキシング)」の手順です。

・補助具としてのMSエフェクト

あらかじめ3割程度のMS誇張された状態でパニングを設定してみましょう。

その後でMSを除去して全体を狭く戻します。

この方法だとマスタリング時のMS処理によって定位が破壊されることを防げますし、繊細なセンター付近の設定ができます。

つまり、MSエフェクトを「パンを拡大する顕微鏡」として使うわけです。

通常のパニングだけだと、その分離を耳だけで明確に聞き取るのは難しいです。

類似する手法として、グループバスにまとめた段階でパンを狭くして調節するステムミックス手法があります。

・ステレオアナライザの勘違い

すっげー初歩的な話なんだけど追記しておく。

ステレオアナライザーの読み方を完全に間違えている人がいるので注意してください。

斜めのラインは左右100%を意味しています。

たまに誤解している人がいますが、「斜め45度に見えるライン」は

パンが45度という意味ではありません!45度のラインは100%パン状態を示します。

嘘だと思うなら、ためしに100%(モノ)に振ってみて、ステレオアナライザがどう表示するかを見てみれば良いんです。

ネットで検索するとステレオの扱いについて間違えたことを言ってる人がいるので気をつけてください。

また、アンチフェーズ(Anti Phase)は100%以上外側という意味ではありません。左右の位相差が出ているよという表示です。

錯覚として100%より外側だと感じる人(そう感じさせるモニター環境)があるかもしれませんが、その感じ方は人によります。当たり前のことですが、音は100%より外側には絶対に行きません。

アンチフェーズによって得られるのは「ステレオ2ch再生で違和感のある音」であって、100%より外からの音を、すべての人に感じさせる手法ではありません。極端に嫌がる人もいるのでほどほどに。

また、アンチフェーズの表示の仕組みはステレオアナライザによって大きく異なります。どういう音がどういう表示になるのかを試してみると面白い経験ができるはずです。

・安易なモノラル化は危険!

「ステレオワイドな音をイメージャーで狭くしてモノラルにし、それからパニングを決定していく」という方法がありますが、この手法には大きな落とし穴があるので注意が必要です。

LRをまとめてCにするのですから、左右位相差は折り畳まれます。安易なモノラル化は結果として位相の狂ったサウンドになります。

次の方法も試してみると良いです。

位相的な意味でより美しいモノラル化は、LまたはRだけを鳴らした状態(=片側を完全にミュートした状態)にしてから、それを中央定位させる方法です。これであれば左右位相差が折り畳まれることが無いので、美しいサウンドが保たれます。

素材によっては圧倒的な差になります。

位相問題は無視して良いものだ、と主張する人もいますが、上の2種類を試してみれば位相について鈍感な人でも必ず実感できるはずです。

もしステレオ位相を無視して良い程度の些細なものだと思っているなら、上の実験をやってみてください。

・とは言いつつも、欠点はある

そもそも綺麗に収録されていなければなりません。

いくつかのクソ音源は、収録された音程によって左右に不規則のパニングしてしまいます。そういう音源を片側再生すると、音程によって音量がまちまちになってしまいます。

そういう音源を使う場合には、イメージャーによる左右合成の方が安定した演奏を獲得できます。

なお、「クソ音源」と言いましたが、これは安価なオーケストラ音源という意味ではありません。非常に高価な音源でも、収録ミスが生じていることはよくあります。

■オーケストラの配置の理由

音楽的な理由で配置することもありますが、ほとんどは「狭いステージ上にどうやって押し込めるか」だったりします。

本当に理想を追求した配置、というわけではないんです。まじで。

小編成の場合には理想を追求する余裕があるのですが、大編成の、特に4管編成や合唱付きともなると、理想より物理的な限界との戦い、妥協でしかありません。

また、近くにいる別の楽器の音が邪魔になって、「奏者が演奏しにくいから」という理由で場所を引き離すこともあります。

チェコフィルがよくやるのがコントラバス(DB)のセンター配置。

Czech Philharmonic - Concert Commemorating the Foundation of the Republic - Prague.eu

Vn1の右にVc、左最後列にDb。しかもDbの位置が2箇所に分かれています。どう見ても隙間埋めです。

木管も多段組みで、非常に窮屈です。まるでオーケストラピットのような押し込めっぷり。

このように、どう考えても理想の追求ではなく、ステージの広さによる制約と妥協によって配置されています。

歴史ある本場のヨーロッパでは、その伝統が足かせにもなっているということです。

でも、さすがに弦楽器が後列とか、打楽器が最前列中央というのはありえません。

基本的に弦楽器が前、中に木管、後ろに金管と打楽器という基本配置は不変です。

その他は様々な制約によって受動的に、妥協的に配置されているわけです。

広々とした近代的なラージホールなら理想的に配置を行えます。

・ピアノ+指揮の「弾き振り」スタイル

その他、「弾き振り」という特殊な演奏スタイルもあります。

ピアノを指揮者の位置に持ってきて、「ピアニスト兼指揮者」が活躍するスタイルです。

曲によっては、というか、一部の限られた曲でしか行えないスタイルです。古典音楽でチェンバロが活躍した時代には一般的でしたが、オーケストラが複雑化した中で廃れました。

しかし、「アメリカの作曲家+アメリカの指揮者+アメリカのジャズ」という組み合わせを最大限にアピールできる曲として、『ラプソディ・イン・ブルー』をレナード・バーンスタインがド派手に弾き振りする姿はアメリカ的に最高の組み合わせであり、大変高い評価でした。

そのスタイルは久石譲などの劇伴音楽のコンサートに引き継がれている、と言えるでしょう。

こういうのは映像メディアの発展とも大いに関係があると思われます。

見た目を重視する派手な演奏スタイルについては賛否ありますが、第二次停戦後の映像メディア進出を重視した戦略のひとつだと言えるでしょう。

・金管楽器の進化も関係ある

特に歴史的にホルンの位置は右往左往しています。

古い曲を重視する楽団ではホルンは右奥になることがあります。

扱う音程が似ているビオラやチェロの後ろに「中音域楽器」としてホルンを配置しているわけです。

それを「一般的なオケ配置」として紹介しているDTM情報サイトもありますが、私はその考えには否定的です。そもそもDTMで扱うオケ曲って古典じゃないでしょ?

ホルンが右奥になるべき曲は概ねトロンボーンの出番が極端に少ない曲です。

金管楽器を最も分離よく表現するためには左から順にHr、Trp、Trb、Tubとするべきです。

事実、劇伴音楽でのミックスではホルンは左であることが一般的です。現代のオケでは左ホルンの方が多数派だと私は判断しています。具体的に数えたりしていませんが、数えるまでもなく左の方が多いです。

ネット検索で安易に見つかった資料を鵜呑みにしてはいけません。特に国内DTM話はその殆どが眉唾ものです。事実に耳を傾け、作りたい音楽を参考にするべきです。

金管楽器の配置の歴史は、金管楽器の性能の向上と直接的な関係があります。

もともと金管楽器は音階演奏ができないクソ楽器で、いわゆる「シンバル的書法」で大音響を補強するだけの楽器でした。たまにしか鳴らないので、ステージの端に追いやられています。というか、トランペットとトロンボーンに至ってはそもそも編成に入れてもらえない曲のほうが多かったです。(近年のド迫力の映画トレイラー音楽などでは立場が逆転し、大音量の極大編成のラッパが並び、木管楽器無しの曲まであります。弦楽器はコードリズムを刻むだけということさえあります。)

金属加工の技術が向上し、乱れの無い半音階が演奏できるようになったのは割と最近のことです。そうして音階を獲得した金管楽器のメロディアスな使い方が普及し、「じゃあこの辺に配置して主役もできるようにしてやろうか」となっただけです。

つまりベートーベンの末期でようやく金管楽器が音階を演奏できるようになったということです。

作曲家はそれ以前の作曲技術を身につけているので、新しい道具が登場しても、それらを使うことに懐疑的でした。もちろん、奏者がバルブを使った演奏に習熟するのにも時間がかかります。古典手的なバルブ無しラッパの演奏を身に着けてきた人は「バルブ?あんなの邪道だね。余計なものがついていて音がピュアじゃないし、すぐ壊れるし。」という具合だったそうです。

最新楽器を巧みに使いこなす名人と、彼のために素晴らしい曲を提供する作家が現れ、そういう先進的な曲を取り上げてくれる楽団が居て、それを聞いてくれる客と評論家が居て、ようやく金管楽器がメロディを演奏する音楽スタイルが広まります。

初期のバルブデザインは静岡の楽器博物館で実物を見ることができます。私は初期のシュテルツェルバルブの仕組みについて散々問い詰めて職員を困らせ、後で自宅に資料を送付してもらったこともありました。今ではネット検索でより充実した資料を見ることができます。

・ホルンは右か左か?

ホルンの話に戻す。

ホルンはベルが横を向いている。

その音の指向性がステージ中央に向かって拡散してしまう「右奥ホルン配置」よりも、即座に反響板に当たって反射できる「左奥ホルン配置」のほうがサウンド的に良好だ。

トロンボーン/チューバと引き離すことで金管の分離が良くなる。特に同じ音域を演奏することの多いトロンボーンと引き離すと、金管ボイシングのテクニックが明確に表現できる。

トランペット/トロンボーンの直線的な音と似た性質にするためにも、左で即座に反射させたホルンの音の方が統一感が出る。

また、ホルンの音がTrp、Trbに衝突すると、彼らの演奏を邪魔してしまうデメリットもあった。

昔は「分離よりも融和」のサウンドが重視されていたのでチェロの近くにホルンだったが、その後のモダンな曲が「音の分離」を要求していた、という時代の流れもある。

ともかくストコフスキー式の右奥ホルン配置はもう完全に古臭い。

よほど古典を忠実に再現したいわけでもないなら、妥協まみれの古典的な配置よりも、現代的な配置のみを参照するべきです。

■例外的なオーケストラミックスのパニング

話を戻します。

劇伴のミックスは上図のような「リアルホールミックス」と、ポピュラー音楽のいわゆる「スタジオワーク」的なサウンドとの中間になります。

最も顕著なのは低音楽器がセンター配置されることです。

・ソロ楽器の配置

特にソロピアノがセンターに「ワイドミックス」されます。

一般的なステージ配置通りにピアノがピンポイントで左奥や左手前から聞こえることは無く、ポピュラーのメインボーカルのようにセンターから聞こえるはずです。

その他、フルートやトランペット、チェロなどが主役になる曲でも注意してください。

そういう曲の場合には「◯◯協奏曲」のスタイルだと思って、ソロ奏者が指揮者のそばで演奏している、と想定してください。

TV番組『題名のない音楽会』などのようにゲストを迎えた特殊な編成を思い出してください。ゲスト奏者はオケ伴奏とは差別化されたセンターミックスになります。

・一時的なソロの処理

楽曲の中で一時的にソロ演奏になる場合はケースバイケースです。

ポピュラー楽曲(ボーカル曲)でギターソロになる場面を参考にしてください。

普段の伴奏ではボーカルを邪魔しないためにギターはサイドに配置されますが、間奏のソロではセンターで演奏します。それと同じです。

スタジオワーク的な音にしたくない場合には各々の判断でうまいことやりましょう。

・伴奏のピアノ

その他、一般的な劇伴のミックスで、ピアノが伴奏楽器として徹する場面では、ピアノは左に狭く配置されます。

ピアノのシンセ音源では極端に左右に「スプリット配置」されてるものがあるので気をつけてください。左から低音鍵盤、右から高音鍵盤が聞こえる「奏者視点パニング」になっているものです。この状態のまま使うと、極めて不自然なミックスになります。狭くした上で配置し直すことが不可欠です。

過去記事を参照してください。

eki-docomokirai.hatenablog.com

■劇伴のスプリット音響問題

スプリットというのはセンター音の希薄な音場のことです。

ピュアな音楽作品と違って劇伴ではセンターにセリフが入る隙間を作るスタイルもある、と主張している人が稀にいます。

が、常にセリフが入るドラマなんて無いです。

普通のパニングで作っておくべきだというのが私の考え方です。

スプリットしてセリフの隙間を作るのはマスタリングでやるべきことだと思います。

--------------------

勝手にスプリットした仕上げにすると後の祭りです。勝手にやらずに音響監督等の担当者と打ち合わせするべきです。セリフや効果音込でのマスタリング段階でどうにかすることもあるかもしれません。

「明確なメロディ無しの曲」というオーダーの場合には、そういう使われ方をすると判断してスプリットサウンドにするのは妥当と思います。が、勝手な判断でスプリットするのは社会人として間違いでしょう。

どのような使われ方になるのかを事前に質問し、スプリットした音にするべきかを問うべきでしょう。(そこまで精密な調音を必要とする規模の仕事なら、そこは作家の管轄外では無いでしょうか?)

センターに音が入るかどうかを制作段階で勝手にやっちゃうと、いざ迫力あるセンター音が欲しい時に出せないでしょ?監督がドラマチックに「ここでテーマ曲!」と要求した時に、スプリットした音しか鳴らせないトラックって、クソ素材じゃないですか?

・エピックのミックス

いわゆるエピック。モダンなサントラ用オーケストラでは、劇伴の音をさらに誇張したミックスになります。良くも悪くもパニングが非常に広くなっているのが特徴です。

さらに言えば、ステージ配置を考慮したパニングではなく、EDM的なミックス手法でステレオをフルに埋めていくアプローチの方が良いと思います。

■あなたが知っている配置だけがオーケストラではない

おそらく世界でもっとも先進的で音楽的配慮のある配置をしているのが、デアリング東京オーケストラ。詳細は各自で検索してみましょう。DTM的な観点からも非常に興味深い取り組みを行っている団体です。

楽曲ごとにどの配置が適切か?ということを考え抜いている。

個人的にさらなる欲求を言うなら、曲内の場面によって配置を複数用意したり、移動を行うとよりベストに近い定位を実現できると思っています。もちろんその程度のことは彼らも模索しているはずですので、今後に期待しています。