ミシェル・ルグランのメロディは良いぞ。ほどよくポピュラー音楽で、ほどよく高度。真正面から研究するに値する優れたメロディメーカーだと思っています。

(2021年1月20日)

■オクターブの「折りたたみ」を使ったメロディ

「折りたたみ」というのは私の独自の呼び方です。

一般的には「転回(invert、インバート。ひっくりかえす、の意味)」です。

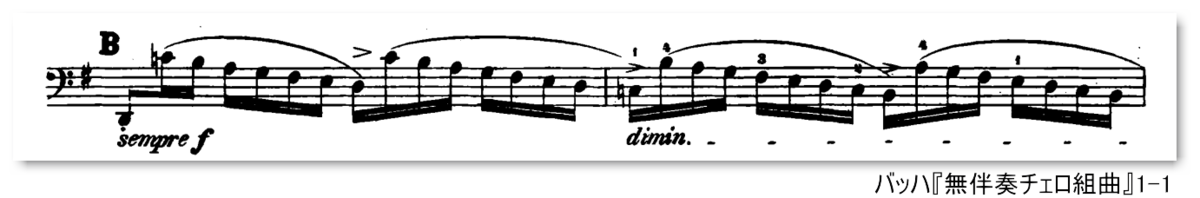

技術自体は非常に古典的で、バッハ等の古典でも頻繁に使われています。

音域維持や運指の都合から生じる音形だと言えます。

必然的に7度の跳躍という、ちょっとむずかしい移動になります。

■ロシュフォールの恋人たち

”Chanson de Delphine”

聞きやすいバージョンで。

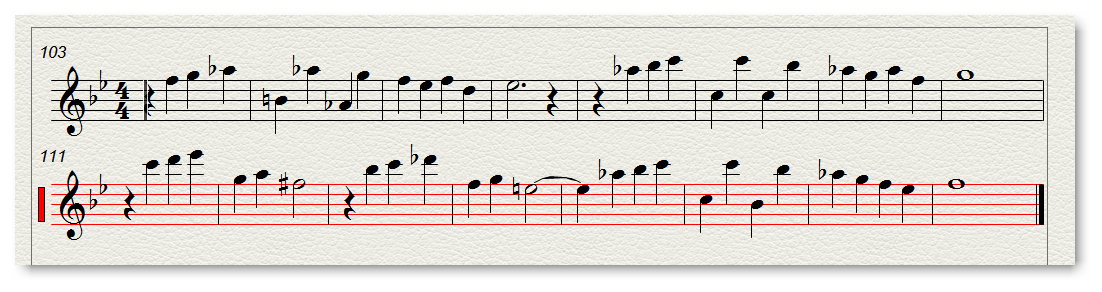

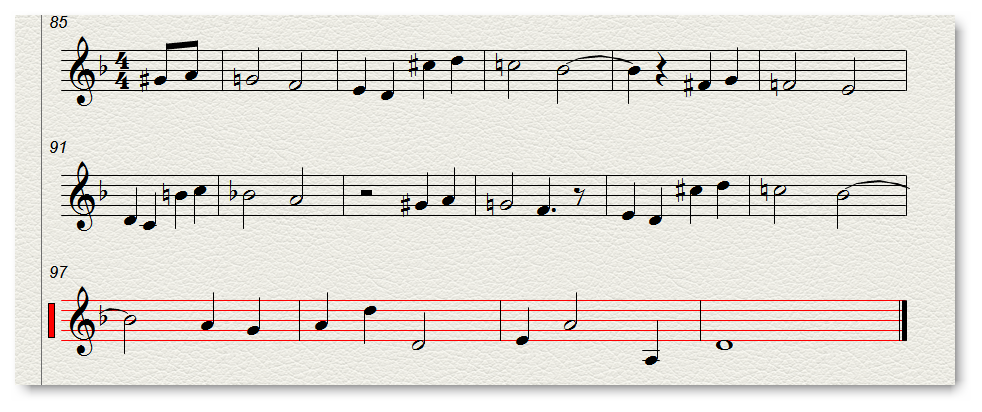

おおむね下のような主題です。(劇中では数曲で使われていて、微妙にメロディが変わっています。)

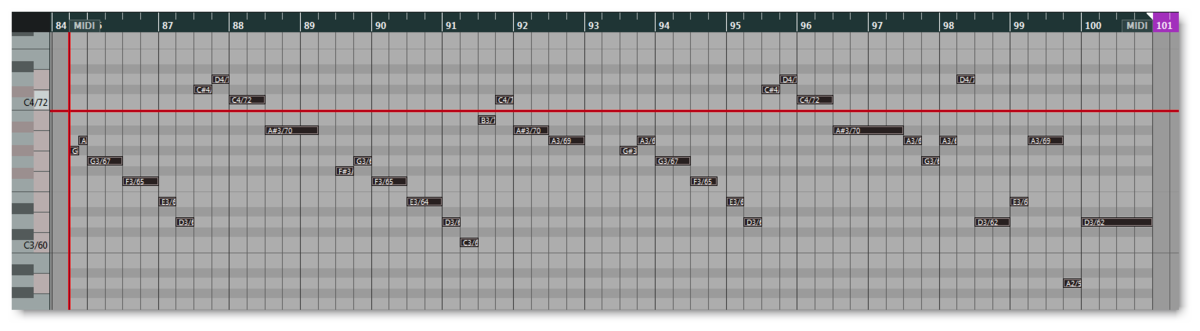

五線譜が読めない良い子のためにピアノロールも貼っておきます。

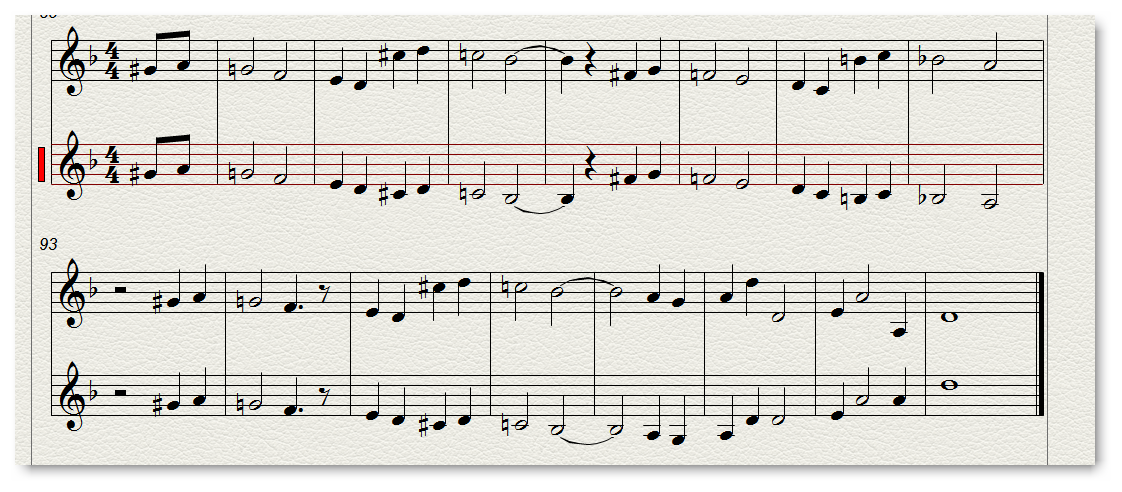

「折りたたみ」を解除すると、下のような流れになります。

4小節のフレーズごとに使われている音を確認していくと、様々な発見が得られるはずです。

後半の「ドレミ→ソラファ」など、単にオクターブを折りたたんだだけではない運動が見られます。

ジャズフレージングの理論で「スケールワイズ・アプローチ」「クロマチチック・アプローチ」などがありますが、ここではさらに発展的な使われ方になっていると言えます。音符の移動を正確に読み取ってみてください。

ただし、何でも折りたためば良いというものではなく、特に歌の場合には歌詞に配慮する必要があります。

たまに折りたたみを間違った使い方をしている曲があります。

高い音域で強く歌うべき歌詞を折りたたんで下の音域にしてしまっている曲があり、センス無いなーと思います。具体的にいうとHYの『366日』のDメロ(歌詞「本気であなたを」の部分)です。

3分47秒から。当該部分は3分56秒。

そこは上で高らかに歌えよと思う。もっと高い声を使えるんだし。その位置で下げると意味が変わってしまう。

この音符の高低だと、対象へ与える愛ではなく、自己愛の意味、エゴの歌、「こんなに悲しんでる私のための歌」になってしまうのではないかと「私は」感じます。まーそういう愛を歌っているんなら正解なのでしょうが。高低がどっちでも良いなら普通に上げて行って外向きにしたほうが、より美しい仕上がりになったはずです。Dメロだから独自のメロディを使えるんだし。

これ以上いうと音楽の話ではなくなってくるのでdisりは終わり。

なお、カラオケでこの曲を歌っている人がいるとしたら、そのオケは私が「なんだよこの曲」と思いながら悶々として作ったオケかもしれません。

--------------------

■シェルブールの雨傘

"I Will Wait for You"(映画「シェルブールの雨傘」より。)

聞きやすいアレンジ版。原曲はフランスのミュージカル映画です、念の為。

「折りたたみ」に加えて、「半音階を微妙に行き来」する、非常に繊細なメロディです。

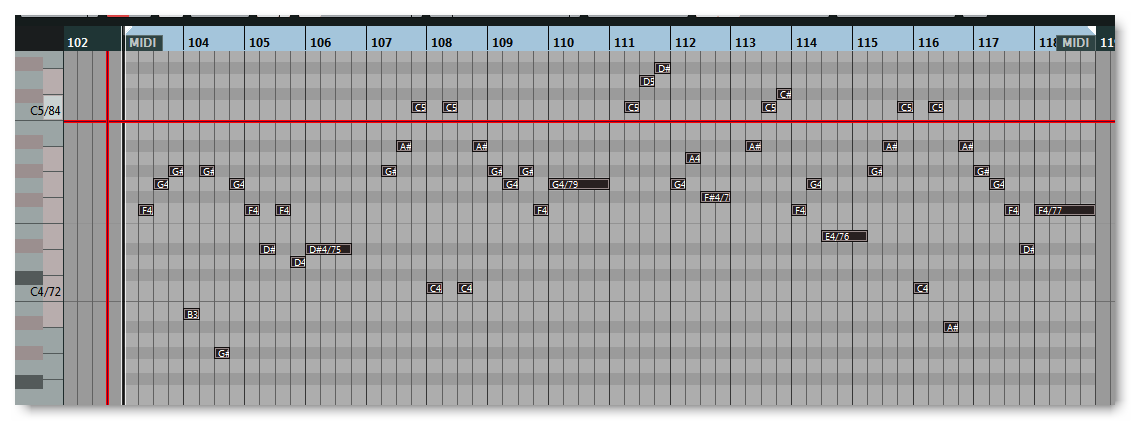

五線譜が読めない良い子のためにピアノロールも貼っておきます。

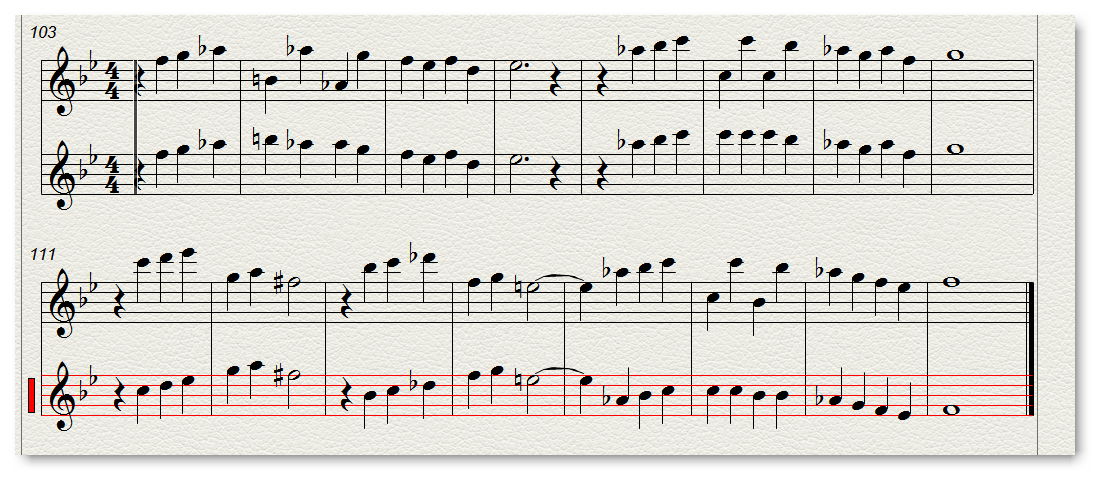

「折りたたみ」を解除するとこうなります。

音大で作曲を勉強している人など、メロディ研究をそれなり以上にやっている人が必ずやりたくなる、非常に繊細な表現です。

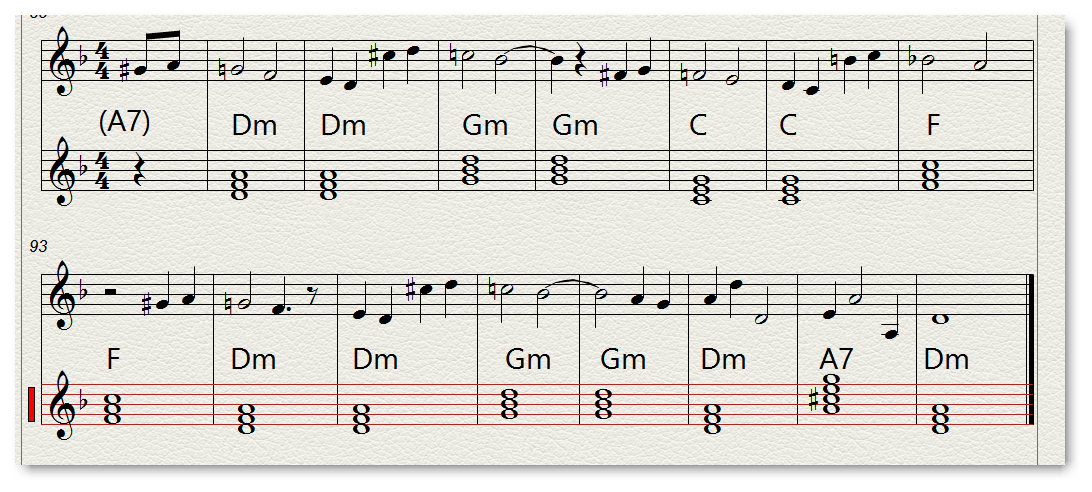

単純に標準的なコードを与えるとこうなります。

初歩のコードでもそれなりにハマりますが、衝突を感じるはずです。

- 1、メロディを変える

- 2、コードを変える

- 3、成立していると納得させる理屈を探す

1、メロディを変えたとして、失われるものはありませんか?

2、不協和が起きないようにコードを変えていくと、シンプルなコードの時に得られた感覚が失われていくのも理解できるはずです。

3、強烈に衝突する音があるのをどこまで許容するか、どこまでの理屈を使って衝突を認めていくか。非常に楽しく難しい問題となるでしょう。

半音を繊細に使った曲の名手としては、やはりショパンのピアノ曲だと思います。

ピアノ独創という制約上、必然的に生まれる「音の空白」は複雑な半音を奏でるのに最適だったのでしょう。

オケの音符が多すぎて動きすぎていると、逆にメロディの自由度が奪われてしまいます。音符はもっと慎重に配置されるべきものだと思います。

■関連記事

eki-docomokirai.hatenablog.com

eki-docomokirai.hatenablog.com