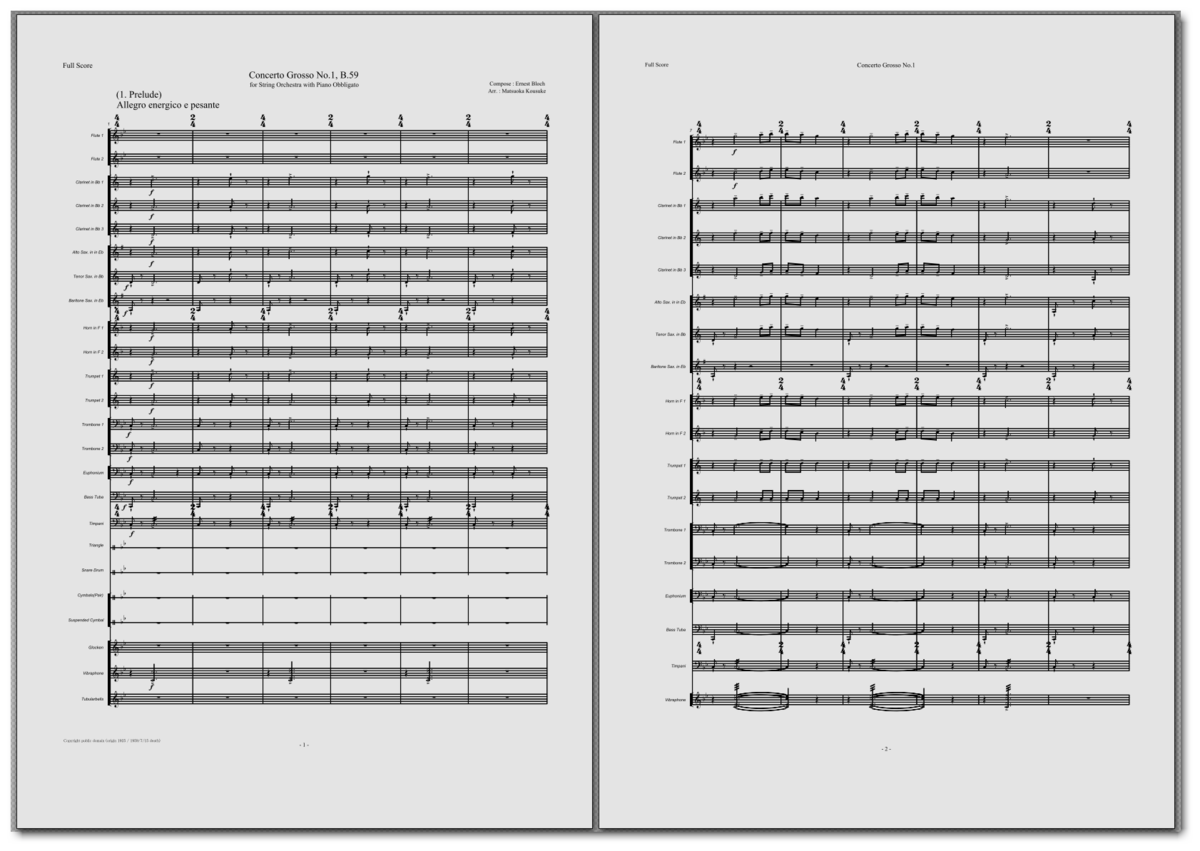

エルネスト・ブロッホ作曲『弦楽合奏とピアノ・オブリガートのための合奏協奏曲 第1番』吹奏楽小編成編曲版の楽譜を販売開始しました。『コンチェルト・グロッソ 第1番』という呼び方でも知られている、マイナーだけどナイスなオーケストラ曲です。

(IMSLP)

(2020年7月15日更新)

■ASKS Windsから販売中です

■参考演奏

コンピュータ演奏ですが。

1楽章と3楽章を抜粋してあり、演奏時間は7分ほど。吹奏楽コンクール小編成部門でもそのまま使えるサイズです。

聞きながら以下をどーぞ。

■コンチェルトグロッソって?

聞き慣れない言葉かもしれません。

コンチェルトグロッソはバロック時代(17世紀)の演奏様式です。

今回編曲したブロッホの曲は 1925年の作品。つまりロマン派後期、現代音楽初期の時代です。

「現代音楽」と聞いて多くの人が思う通り、美しい調性感のある音楽が失われ、なんだか分からない音楽が増殖しつつあった時代です。そういう時代を生きる音楽学校の学生向けに「古典の美しさ+程よいモダンさ」を併せ持つ作品として作曲されたのだそうです。

逆に言えば先進的な技術で作られた古典音楽です。

■どういう曲?

原曲は4楽章からなる組曲です。それぞれの楽章は、

- Prelude(プレリュード、前奏曲)

- Dirge(ダージュ、葬送歌)

- Pastorale and Rustic Dances(牧歌と素朴な舞曲)

- Fugue(フーガ、遁走曲)

となっています。

今回の編曲では、吹奏楽コンクール小編成部門でも使用できるように遅めのテンポで演奏しても7分以内に演奏できるように、1楽章と3楽章を抜粋しました。

1楽章(Prelude)は現代のプログレッシブ・ロックにも通じる入り組んだ拍子とスリリングな和音展開が繰り広げられます。

3楽章(Pastorale and Rustic Dances)は多彩な曲想が入り乱れつつ、最後は明朗な主題が堂々と奏でられます。

■編曲に際して心がけたこと

学生向けの小編成吹奏楽というのはなかなか困難な編成です。人数が少ない部活=力量に大きな差があるこという意味です。

名門校のように100人以上いる中から20人を選りすぐるわけではないので、「一般的な」内容をしっかり演奏できない人も少なからずいるわけです。

逆に、そうした楽団には不釣り合いな実力を持つ人がいるものです。このアンバランスをどのように扱うかこそが小編成吹奏楽の醍醐味だと私は考えています。

これまで私が小編成学生吹奏楽に接してきた経験を活かし、適度な難易度で小編成離れしたサウンドを出せるように工夫を凝らしてあります。

・弦楽曲が本当にやりたかったこと

この編曲は機械的に弦楽器を管楽器に当てはめていく「トランスクリプション」ではありません。弦楽器を模倣するものでもありません。

「この音符は本来弦楽器を想定していないはずだ」という考え方で楽器を割り振りしています。

元が弦楽曲だから弦楽器っぽく演奏するという思考停止した編曲ではなく、吹奏楽で使われる楽器の「らしさ」を楽しめる編曲に仕上がっているはずです。

事実、この曲では弦楽器だけで管楽器も表現しようとしている箇所が散見されます。それに気がついたから編曲してみよう、と思ったわけです。

・編曲の経緯

作曲家知人の木村裕さんが「この曲カッコイイぞ」と紹介してくれたのが数年前。

強烈な始まり方。絶妙なバランスの不協和音。多彩な曲想を持つユニークな曲だなぁと思い、下書きを開始。本当は全楽章ノーカットで編曲したかったけど、小編成吹奏楽用にすることだけは決めていたので、断腸の思いで様々なカットを考えているうちに2年ほど経ってしまいました。

本当は4つの楽章をバランス良く入れたかったんです。

1楽章の編曲でカットした古典形式美も入れたかった。2楽章は木管楽器に編曲したら非常に良いサウンドに仕上がりそうなのに。3楽章で終わったと見せかけておいて、スリリングなフーガが始まる4楽章へのつなぎの斬新さは誰だって驚くはず。

この辺に興味のある人は原曲をチェックしてみると納得してもらえるはずです。また、DAW等でオーディオ切り貼りをして、全4楽章を7分に収めるためにどうするべきか試してみて欲しいです。

いろいろ考え、「1楽章の開幕は欠かせない」「3楽章のクライマックスで終わる」ということに決定。これは吹奏楽のサウンド的にもベストだと思います。

小編成吹奏楽で良くある力量差の傾向を配慮し「プレイヤー・ファースト」の姿勢で音符を再配置。いかにもありがちな「奏者をナメた安っぽい吹奏楽曲」にならないように本格的なオケ編曲の書き方を採用しています。

みんな嫌いでしょ?学生奏者をガキだと思ってるような、「教育的」を押し付けたような曲。私もそういうナメた曲を演奏したことがありましたが、本当につまらないし、人前で演奏することに気恥ずかしささえ感じました。

・楽団ごとの編曲について

厳密に言えば、パート譜の置き換えなどは著作権に低蝕するので、事前に許可を取る必要があります。(実際それをやっているケースは極めて稀ではありますが。)

が、この曲は好きなように書き換えをして構いません。

もし役不足(役者不足)と思う場面があれば、自由に足し引きをし、奏者個人個人にマッチしたパート譜を与えてください。

どうせ世界中を探したって、力量不足の小編成吹奏楽に最適な楽譜なんて存在しないんです。 そういう不遇な環境に身を置く人こそ、編曲に挑戦するべきだと思うんです。

■演奏に際しての注意点など

気が向いたら書きます。

--------------------

・総合

奏者個人個人の力量差が大きいアマチュア小編成吹奏楽全般に共通して言えることとして、以下の点には注意が必要です。

指揮者は奏者の力量による音量バランスを良く調節してください。

ソロや動きのあるフレーズだからと言ってむやみに大きくせず、いかにも伴奏的だから地味に、という安易な指示をしてはいけません。

主旋律になるフルート1やクラリネット1、トランペット1などの音量が不足する場合には、任意に別の楽器に演奏させてみてください。

また同様に、最低音域を担当するチューバの音量が不足する場合にも工夫をしてみてください。

また、邪道な方針ですが、トランペットとトロンボーンは上下に向きを変えることで劇的に遠鳴りが変化します。小さい音が綺麗に出せないならちょっと下向きにしたり、楽譜でベルを隠せば穏やかな音になります。逆にちょっと上向きにすれば、飛躍的に明るい音が響きます。ホルンはベルが少しでも客席側に向く位置に配置すれば、力量が足りなくても明るい音を響かせることができます。(よくある吹奏楽の配置はホルンにとって不利です。)

・1楽章(Prelude)

音符ごとの「重さ」を適切に変化させるべき曲です。短さと大きさを精密に決めてみてください。

メトロノーム通りの均一な演奏、記譜通りの均等な演奏だと面白みが出ません。徐々に遅く、少し焦った様子で加速するなどの演出計画を積極的に試みてください。

重厚な和音の部分のバランスが悪いようなら、楽器の組み換えを試みてください。

打楽器。ビブラフォンは難しい演奏内容です。とかく退屈しがちな打楽器奏者にも管楽器グループと同等の練習量を与えるための「教育的措置」だとご理解ください。どうしても演奏が困難な場合や、練習時間が短い場合には音符は適時省略し、拍の頭だけを叩く簡潔な内容に変更しても構いません。

1楽章の強奏部分のビブラフォンはビブラートとペダルを使用せず、打撃的な演奏をし、弱層部分はペダルを適切に使いつつ、ビブラートをしっかりかけた音色で使い分けてください。

・3楽章(Pastorale and Rustic Dance)

ソロ楽器は任意に置き換えをしても構いませんが、別の楽器にソロがバトンタッチすることだけは守ってください。

もし金管楽器用のミュートがあるなら任意に使用してみてください。

トランペットの力量が抜きん出て卓越しているのであれば、オクターブ上に書かれているオプション譜を採用してください。無理をしてオプション譜を使う必要はありません。

[10]からのフルート1はビブラートを使い、浮き立つ音にするべきです。ビブラートに不慣れな奏者にはこの機会にぜひやり方を身につけるように指導をお願いします。

パーカッションは2人で演奏可能ですが、楽器の種類が足りない時は省略しても問題ありません。逆に多くの打楽器がある場合には同梱されているパーカッション拡張用の楽譜を活用してみてください。

3楽章冒頭のビブラフォンはビブラートを使用し、幻想的な雰囲気を醸した方が1楽章との対比が効いて面白いでしょう。

--------------------

■曲名の表記について

日本語訳は直訳的には

『弦楽合奏とピアノ・オブリガートのための合奏協奏曲 第1番』

です。

一般的には

『コンチェルト・グロッソ第1番』

と表記されることが多いようです。

カッコイイと思った方の表記を使えば良いと思います。

ネット検索(SEO)的には非常に不利な名前です。よほどピンポイントに検索してくれた人じゃないと出会えない曲かもしれません。

今回リリースを依頼したASKS Winds社でも『コンチェルトグロッソ』が出ていたので、

吹奏楽楽譜販売 ASKS Winds / 【YAMAGISHI EDITIONS】コンチェルトグロッソ(製本版)

なんか色々面倒が起きたらイヤだなぁ、と思って『弦楽合奏とピアノ・オブリガートのための合奏協奏曲 第1番』にした、という理由もあったりします。

英語での表記ははっきりしません。

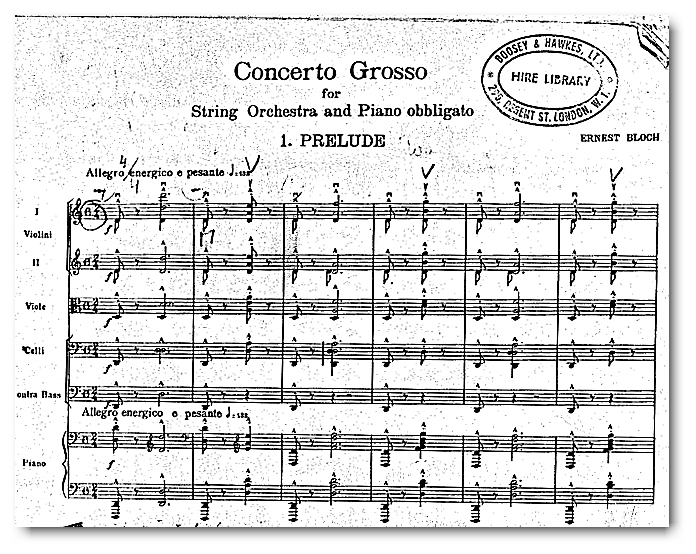

原題の正しい表記は”Concerto Grosso No.1 B.59” for String Orchestra with Piano Obbligato 。もしくは前置詞withがandになることがあります。出版されている楽譜の扉ではwithですが、楽譜上部の題名ではandとなっています。扉はあとから付け足すもののはずなので、たぶん1ページ目の楽譜の上にある”and”が正しいのではないか、と私は思います。

Concerto Grosso No.1, B.59 (Bloch, Ernest) - IMSLP: Free Sheet Music PDF Download

■メモ

検索用単語置き場

ブロッホ 『コンチェルトグロッソ第1番』

『弦楽合奏とピアノ・オブリガートのための合奏協奏曲 第1番』

吹奏楽

『弦楽合奏とピアノ・オブリガートのための合奏協奏曲 第1番』(1楽章、3楽章抜粋)

エルネスト・ブロッホ作曲(1925年)

20人程度の小編成吹奏楽用の編曲版です。吹奏楽連盟のコンクールで使用可能です。

楽譜販売はこちら

https://askswinds.com/shop/products/detail/3425

解説ブログ記事はこちら

https://eki-docomokirai.hatenablog.com/entry/20191222/1576999968

--------------------

”Concerto Grosso No.1 B.59”

for String Orchestra with Piano Obbligato

(Bloch, Ernest 1925)

Arranged into a small wind band.