とあるボカロPさんの曲を聞いて気になったことがある。せっかくだから記事にしておいた。

本人から許可をもらえたのでオーディオを掲載しました。

(2018年5月13日更新)

(2021年5月2日更新)

(音楽プレイヤー埋め込みに失敗していたらすみません。あとで直します。)

■何をやったか?

元データがこれ。

帯域バランス等が良好ではないので、リマスターしてみた。

↓

リマスター加工後。

しょせんはリマスターなので、元の状態の欠点を完全に修正することはできません。

が、「リマスターしてもリカバーできない点」が何なのかを知ることができます。

つまり、そのポイントこそがミックスに戻って直すべき点だということが明確になります。

ローファイ化をして聞いてみる。

ローファイ化によって、修正するべき点はさらに明確に聞こえてきますね、というお話。

--------------------

以下、詳細に。

気が向いたときに加筆・修正します。

--------------------

■元曲を聞く

frenchbreadさんののボカロ曲『まじかるきゃんぱす』です。(動画としてアップしたのは別の人です。)

曲の好き嫌い良し悪しは全く別問題。今回はサウンドについてのみの話です。

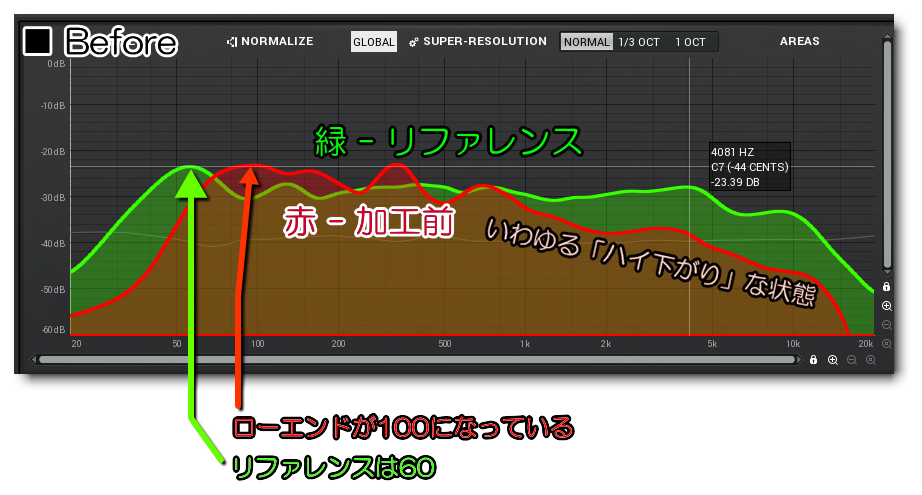

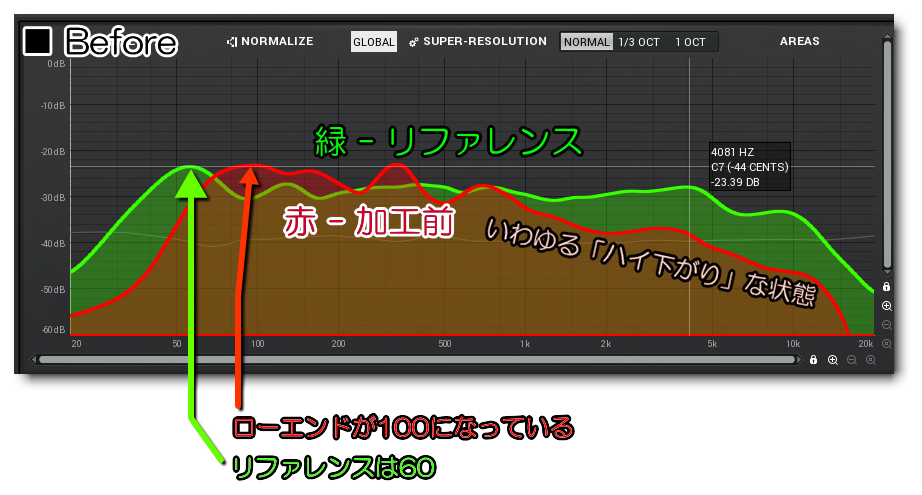

■スペアナで可視化する

せっかくなのでサビの部分をスペアナで可視化。

これは5秒間の平均を表示したものです。

(中央やや下に薄く見えるグレーの曲がった横線はピンクノイズです。スペアナなピンクノイズが略水平になるようにしています。)

(左の数字は便宜的なものなので気にしなくて良いです。)

(リファレンスは私の曲ではありません。似たようなサウンド傾向の一般流通曲を選んでいます。)

なんで5秒間の平均を、しかもスムージングで見るのかというと、瞬間的なタイミングを精密表示で抜き出しすると、その瞬間にどの音程が鳴っているか、シンバルが鳴っているかなどによって比較不可能な解析結果になってしまうからです。スペアナは適切に使おう。

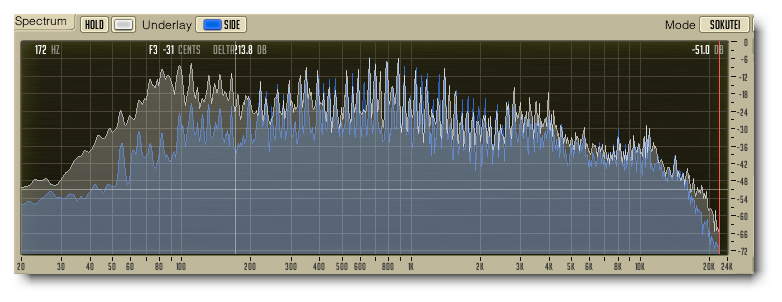

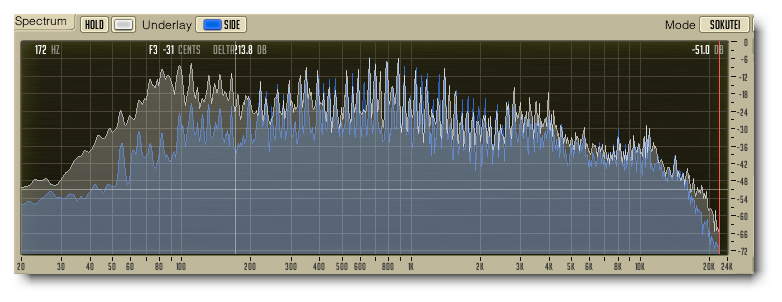

SPANのパーマネントでサビ全体を再生した時のの最大音量を表示すると下のようになっています。

白がミドル、青がサイドです。

- 「ハイ落ち」

- ローエンドが高い(100切り)

- サイド突出(400~2500)

平均音量と最大音量をどう扱うかには十分な注意を要します。音量メーターを見る時のピークとRMSの違いです。

SPANはピンクノイズが水平になるようにスロープを調整してあります。

SPANの調節について、くわしくは→こちらに書いてあります。

・ハイ落ち

かなり「ハイ落ち」「ハイ下がり」「右下がり」と言われる状態です。

これはアマチュアの人にとても多い「ハイ上がり」とは逆な状態です。

一般的にハイエンドは若干ロールした方が良いのですが、今回の曲は「ハイ落ち」すぎと言わざるを得ません。

どのくらいロールするべきかについては世の中の曲をちゃんとスペアナで見れば誰にでも分かります。

・ベースが大きい

全体が右下がりなので相対的にベースが非常に大きく聞こえます。

同じ人の他曲も総じてベースが大きいので、たぶんモニタ環境のクセがそのまま出ているんだと思われます。

どのスピーカー、どのヘッドホンを使うかの問題ではなく、リファレンスを使えば良いだけです。

これは「リファレンス比較ミックス」を導入することで8割以上解決する問題です。

どんなに良いモニタ環境だったとしても、どういうサウンドに向かうべきかの指針が無いと宝の持ち腐れになってしまいます。

・サイドの突出

これもリファレンスで解決する問題です。

後述します。

・ローエンド位置

どこかで見聞きしたDTM「er」向けのミックス情報では「ローは全部のトラックで100以下切るんですよ」系の話が散見されます。そういうのを鵜呑みにしたのかもしれません。

「100Hzでローカット」というのはローの無い楽器を録音した際のプリフィルタリングの常識としては正しいです。

また、生音系でもシンセ音としてサンプリングされているものはすでにローエンド処理済みであることがほとんどです。

ベース、キック、マスターでも必ず100以下をカットという意味ではないです。

で、100Hzでカットする枠組みの中でいろいろやった結果、ベースがめちゃくちゃ大きくなってしまったのかも?など、いろいろ推測してしまう。

ローエンドの処理方針もリファレンスでほとんど解決します。

■リマスター加工してみる

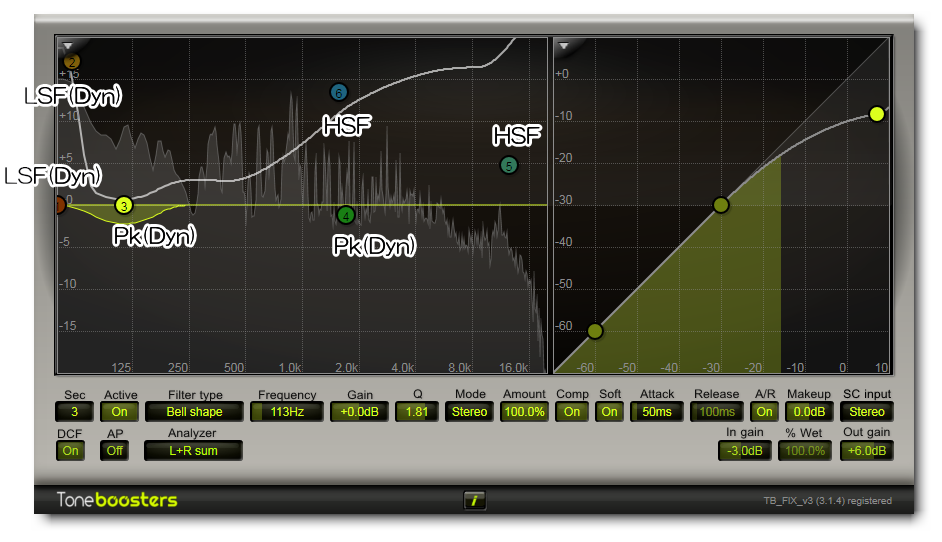

ダイナミックEQで整えてみました。

ありえないくらいエクストリーム・ブーストな状態に見えるんだけど、すでに出来てしまっている音をリファレンスに寄り添わせるための処理だからこれで良い。いわゆる外科手術的な手法です。

リミッタ(L316)に突っ込む度合いを整えるために、ダイナミックEQのインアウトレベルはそれなりに操作。

インアウトレベルが付いていないエフェクタの場合には適当なエフェクトで前後を挟んで入出力レベルを変えれば良い。

↓

・リマスター結果

比較のために1枚目の画像も一緒に並べておきます。

上でダイナミックEQを使ってめちゃくちゃな加工をしていますが、リファレンスにしっかりと寄り添ったサウンドになりました。

3秒~5秒 の長い時間で表示し、ゆらぎの平均を見ながらやる。ピッタリ一致させる必要は無いです。

簡易作業だし、納品するものでもないから、そこそこやれば良いや。

元の状態

加工後

しょせんはリマスターなので、元の状態の欠点を完全に修正することはできません。

いわゆる「トリム処理」でトータルバランスを変更しただけなので、特にハイが不安定なサウンドになっています。

要するにミックスに戻るしかありません。

が、こういう作業をやることによって、ミックスに戻って、どこをどう修正するべきかの方針は明確になります。

■見えてくる状況

問題点がどこなのかを考える。

リマスターして最適化した結果を聞くとピアノがボーカルよりも大きいことが分かる。

大きいというか、左右に広げた上で全体がワイド仕上げになりすぎているので、センターのボーカルよりもサイドのピアノの方がビッグに聞こえてしまう。

リマスターとリファレンスの帯域バランスはほぼ一致しているのにボーカルよりピアノが大きいことが分かる。

つまりミックスに戻ってピアノをちょっと下げる必要がある。

・ローファイチェック

300~7000という過酷なローファイ化をして聞いてみる。

やっぱりピアノが大きい。

具体的には2000周辺でピアノの音量がボーカルに勝ってしまっているので、ピアノが必要以上にパワフルに聞こえてしまっている。

フルレンジでそのまま鳴らしているサウンドの中から2000周辺をチェックできる「絶対帯域耳」である必要はまったく無いです。

これについては過去記事でさんざん書いてるのでぜひ一読を。

eki-docomokirai.hatenablog.com

記事へのアクセスは少ないですが、ミックスのレッスンで極めて重要な要素にしています。

ただし、「帯域ごとに一番大きく聞こえる」ということを正確に判断するためには、特定の音に耳を引き付けられないように気をつけなきゃいけない。これについてはマンツーマンのレッスンでリアルタイムで答え合わせをし続けないとまったく身につかない人が多いです。

特に歌ものが好きな人は耳が歌詞に引き付けられすぎてしまい、少しでもボーカルが聞こえると「ピアノよりボーカルが大きい」と言ってしまうことが多い。人の目も耳も、つまり人の脳は選択的に機能するものなので、好きな情報を積極的に認識しようとするものです。人混みの中でも特定の音に注目しようとする「カクテルパーティ効果」は良く知られています。

そういう機能を意図的にシャットダウンし「平たく見る」感覚を身につける必要があります。これはスポーツでも指導されています。相手に目線を読まれたら不利になる競技で「視界を平たく」「周辺視野で見る」という具合に。たとえばサッカーでPKを蹴る時に右ばかり見ていたら相手のキーパーに読まれてしまいますし、空手やキックボクシングなど手足で攻撃する格闘技で、相手の足を見ていたらローキックをするとバレてしまうからです。

音楽制作で音を聞く時にもそういう「平たい耳」がとても大事です。

作業に疲れているとそういうふうに体を使えなくなってくるので、どんなに頑張ってもクソ音にしかなりません。たまには聞こえ方を変えたり、完全に音を聞かない休憩をするべきです。

もしくは今私がやっているようにブログ記事を書くことに集中力を使いつつ、「ながら作業」で製作中の曲を聞いてみるのも良い方法です。他の作業で脳を使っているのに変な音だと思ったなら、それは相当おかしな音だということです。

・モニター補佐プラグイン「ISOL8」

こういうチェックには「ISOL8」などを使うと良いです。別に普通のEQでもまったく構わないですが、ISOL8はローファイチェック専用なので非常に使いやすいです。ここ1年で導入したフリープラグインの中では最も実用性のあるツールでした。

eki-docomokirai.hatenablog.com

・愛しさ余ってクソミックス「ピアノがでかい」

往々にして「好きな楽器」「頑張って作ったトラック」は音量が大きくなってしまう。

たぶん今回の曲を作った人はピアノが大好きなんだと思う。だってサビでボーカルよりもピアノが大きいんだもん。

もちろん、サビだけピアノのロー/ミッドを小さくするオートメを書くという方法もある。

もっと細かく言えば、ボーカルが抜けた瞬間だけピアノのロー/ミッドを大きくする方法もある。

それを自動化するためにサイドチェインしても構わない。(が、サイドチェインだとわざとらしいというか、あまりにも機械的に音量が上がってくるので、音楽の流れとして不自然なことのほうが多いと思う。そういう仕組みはミックスで実装するのではなくアレンジで作った方が明らかに良い。)

あと、「知人に演奏してもらった.wav」を『お付き合いミックス』で不当に大きくしてしまうアマチュアミキサーさんが多い。本当に多い。

私の場合、そういう大事なトラックは限界まで下げることにしています。

確かにお付き合いで「私の音もっと出して」と言われることはあるでしょうが、そういう要望にいちいち付き合っていたら音楽になりません。音楽の専門家、ミックス担当の責任として適切なバランス作りに専念しましょう。その場で+3dB上げて聞かせて納得させておいて、後でこっそり戻せば良いだけのことです。

演者さんの要望をそのまま聞くのがエンジニアの仕事なわけではないです。理由を明確に説明し、最悪の場合はA/B比較で聞かせて、優劣を明確に納得させるのも大事な仕事です。(エンジニア仕事に限らず、アレンジ仕事でも同じです。) (最悪の場合、納得できない音でリリースすることになったら「その音でリリースするなら私の名前は載せないでください」と言ってみるのもアリだと思います。)

・歌ものでは歌が主役

歌ものでは全てのインストは徹底的に脇役に徹するべきです。

どんなスタープレイヤーがゲスト出演していたとしても許される限界まで下げるべきです。

まーその「許される限界」がどこなのかというケースバイケースなのですが、「上げよう」ではなく「下げよう」という心構えが大事なのは間違いないです。

・盗塁王は後ろ向き

NHKの野球オタク番組「球辞苑」では、盗塁王が1塁でどのようにリードを取るか?などの細かい行為1つだけをテーマに1時間番組をやっています。

音楽を聞くだけじゃなくて作ろうなんて思う私達なら絶対笑える超オタク気質な番組です。

盗塁王に「どんな覚悟で2塁盗塁を狙っているのか?」とインタビューしたら『基本的に戻ることを考えている。その方が出ると決めた時にスピードが出る』という感じの結論になったりしてめちゃくちゃ面白い。

このエピソードは今言ったミックスバランス話にそのまま置き換えることができる。

大事な楽器だからこそ、下げる方向に考えた方がベストバランスを見定めやすいということになる。

音楽のアレンジャーにインタビューして「どうやって楽器を積み重ねるんですか?」と質問したのに『いかに楽器を減らすか。休符が大事なんです。』と言われるような感じ。こんなへんぴなブログを見に来ている人なら分かるはず。全帯域鳴らしたらノイズだからな!

というわけでミックスはいかに音量を大きくするかじゃなくて、音量を下げるかだと言いたい。不要な音を下げた結果として音圧を上げやすい状況ができあがるわけですから。

・ベースがでかい

ミドルのピアノが大きい他、ローのベースも大きすぎる。キックより完全に大きい。

また、ベースのコンプ感が強い、あるいは音色のミスマッチを感じた。

また、ベースのコンプ感が強い、あるいは音色のミスマッチを感じた。

が、これは音量が大きいのが全ての原因だ。

- 低音がおかしいと感じる

- おかしい理由を探す、あるいは妄想する

- いろいろな理由を考えつき、比較、検討

- 音色のミスマッチ、コンプ感、キックとの比較など、いろいろ考える

- とにかくベースの音量が大きい、という結論

という思考プロセスを経ている。

とにかく音量を下げてみれば「まぁ良いんじゃね」になるはず。

最短の手数で許容状況になるはず。

ここで悪手を打つと、「音色の見直し」だとか「音源買え」とか、「そもそも生でやらなきゃダメ」とか「グルーブがー」、「せめてアナログ出ししない」という頓珍漢な解決策に迷い込む。音量を下げよう。

もしそれで納得いかないなら、関連性の強い楽器=キックを見直す。

一般的にこういうサウンドのローバランスではキックがベースに勝っててOK。で、キック以下の帯域にどのくらいベースを漏らすかは好みによる。(サブベース域のこと。)

・サイドの突出

これはモニタ環境にもよるんだけど、特にスピーカー重視でミックス/マスタリングをしている人が、ついついサイドをビッグにしすぎる傾向があるように感じています。

先日別の宅録ワンマンの人のインスト曲出来上がりを聞かせてもらった時にも、センターのメイン楽器よりもサイドに入ってくるサブ楽器の方がビッグに聞こえるという状態だった。

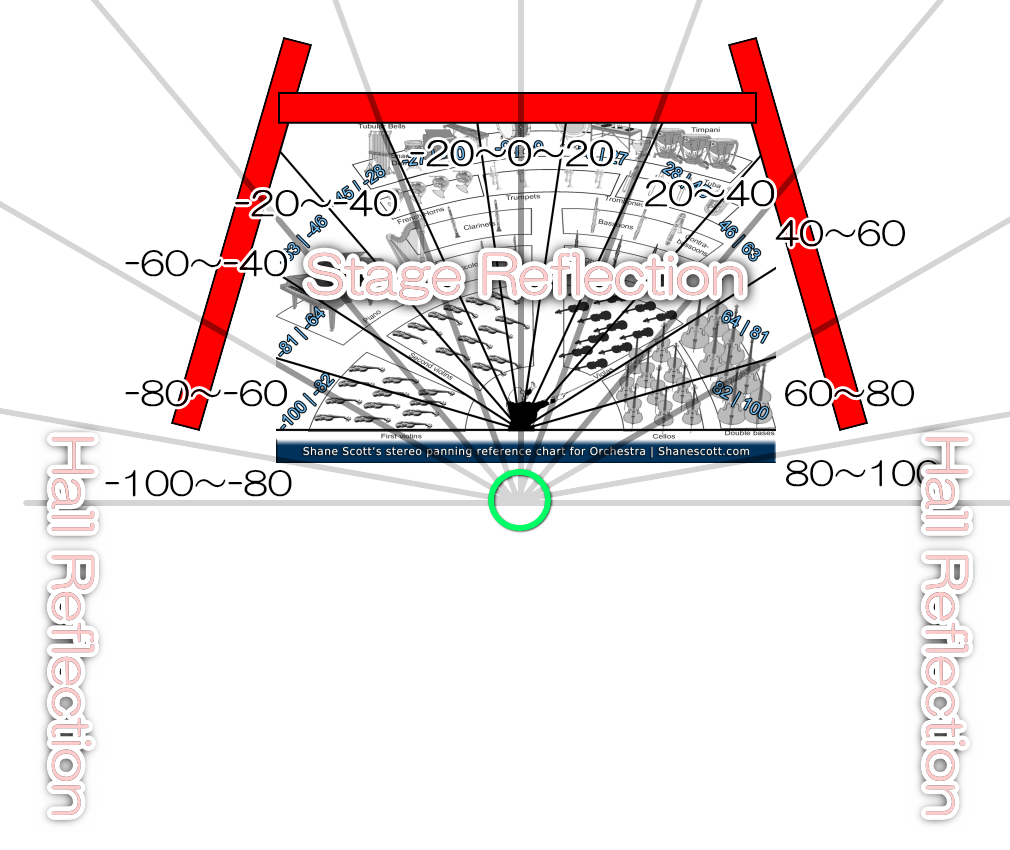

よくあるDTM「er」の書くミックス話ではパンニングについて完全に間違ったことが書かれている。

それに対するツッコミは下のリンク先、当ブログの過去記事にあります。

eki-docomokirai.hatenablog.com

上のような配置について模式図で説明されていることがあるのですが、そのほとんど全ての説明においてリバーブの配置が無視されています。楽器の場所についてしか書かれておらず、両端の楽器がLR100%に配置すると誤解されかねない表現になっています。

一般的に、両サイド100%付近はリバーブの場所であって、楽器そのものを配置する場所ではありません。

ポピュラーの音でも特殊な場合を除いて左右100%付近は自然な空間のために空けておくべきですし、いわゆるMS処理的にサイドを持ち上げすぎると不自然さが出てしまいます。

また、「パンロー」の都合によってはセンターよりサイドの方が大きく再生されるので注意が必要です。

■解決策

ミックスに戻ろう。

アレンジまで戻す必要性はそれほど感じません。

ピアノとベースが大きすぎるのを直せば十分な出来になるはず。

マスタリングの結果浮き彫りになった欠陥を直すことだけを狙い、トラック個別のバランスを10分くらいやるだけで良いはず。

マスタリングまで個人でやれるからこそ、マスタリングの結果どういうことになるかを知り、次回から「こうやるとマスタリングでクソ音になるんだよねー。知ってる。」という先読みができるようになる。(できるとは言ってない。)

とかく「アレンジに戻れよ」的なベキ論で説教をする人がいるんだけど、本当にそこまで戻る必要が無いのに「理論やれよ」とか「楽器演奏の経験をつめよ」という根っこのベキ論までさかのぼって説教をしようとする人がいる。

そりゃもちろんプロとしてやっていくなら理論はできて当たり前だし、複数の異なるカテゴリの楽器を習得していて当たり前なんだけど、サンデーミュージシャンにそこまで要求をしている時点で、私に言わせれば「お前は人にものを教えた経験が無いのかよ!」となる。みんな時間が無いんだよ。

理想より現実的な落とし所を見定められない時点でかなりお察しだと思う。

そりゃ理想を言えば「サラリーマンなんかやめて音楽に集中しろよ」になってしまうわけだから。それはムリだろ?ってことです。

ともかく今回聞いた曲はアレンジまで戻る必要性を感じない。

・ここからは推測。

そういうやり方をしてしまう人に共通している(ことが多い)のが、市販曲よりもゴージャスに仕上げようとして無作為にサイドを大きくしてしまっているということ。

・総合的な解決策

リファレンスを使おう。

スペアナで可視化しよう。

音楽を作る時、ある段階で立ち止まって「これは普通か?」と見直すタイミングが必要だと思います。

音楽を構成する要素は「独創性=オリジナリティ(Originality)」と「一般性=ジェネラリティ(Generality)」。

独創的は大事。でも独創的すぎると敬遠されてしまう。

一般性は大事。でも一般的すぎると足を止めてくれない。

普通に仕上げるための「ものさし」は、世間のヒットソングを複数並べてみれば誰にでも分かる。

必要なのはモダンなプラグインではなく、

とにかくリファレンスだと断言できます。

というわけでリファレンスミックスについて色々書いた記事になりました。ここまで読んでもやり方が分からない場合にはレッスンで分かるまで指導します。

■作者後日談

レッスン受講者の方からfrenchbreadさんのその後の話を知らされました。

というわけで、要約すると「1年半くらい活動して良く言えば満足、悪く言えば飽きたのでやめました」ですね。うわ、文章長いわりになんとしょうもない・・笑

今は他にやりたいことがいろいろあるので、いったん「やめました」ですが、長い人生の中では優先度が変わることもあるでしょうから、いつかまた曲を作るかもしれないですね。

一生を通してひとつのことをやり続ける人は極めて稀です。

私も何度か音楽をやめると決意し、後輩や母校に楽器や楽譜を譲ったりしてケジメをつけたこともあります。

が、それでもなお首をもたげてくるのが本能や天命というものです。

生活の変化を機に再開する人もいます。

時間的余裕によって余暇として再開する人もいます。

金銭的に裕福になることで当時買えなかった憧れの「さいきょうのぶき」を買って舞い戻る人もいます。

ささやかな趣味として小さく再開する人もいます。

人生にヤケクソになってダイブする人もいます。

継続したことを力にする人がいる一方で、ブランクをも糧とする人もいます。

また音を鳴らしたくなったらご一報ください。

新たな出会い