楽譜浄書の話。

まずお断りしておきたい点は、この記事はあくまでも「研究」に立脚した考察だということです。

どの方法が正しいかを論じるものではありません。

(2018年9月10日更新)

- ■実際の例

- ■別の例(2)

- ■作る側の都合

- ■読み手(奏者)に求められる能力

- ■文字と言葉の進化、変質

- ■たしかに標準的な記譜法は必要

- ■スコア制作ソフトの設定

- ■文字のカーニング

- ■最後に。これから浄書をやりたい人へ

今日のツイッターでちょっと気になったのが侘美秀俊先生のツイート。

楽譜ソフトの普及で、従来一般的でない表記が、コンニチあたりまえのようになってきた例(できるゼロからはじめる楽譜&リズムの読み方超入門より) pic.twitter.com/OI4auBtuc6

— 侘美秀俊_タクミヒデトシ (@hidetakumi) 2018年4月30日

間に休符を伴う16分音符の表現方法はいろいろあります。

ビーム(横棒、連桁 - れんこう、beam)を途中で1本にするか、2本続けるか、という話題です。

私はこの種の問題に対して「多様性の問題」だと思っています。

どの書き方が絶対に正しいというものは存在しない、という中庸のスタンスです。

■実際の例

この音形を見てまっさきに思い出したのがウィリアム・ウォルトンの『クラウン・インペリアル』です。

昔演奏した時に使った出版譜で、間違いなく「連桁を切る」スタイルを見た記憶があったのを思い出した。

このように「分割式」の表記で統一されています。

1987年のブージー&ホークス社のハンコ浄書です。コンピューターの浄書以前のものですし、世界最大手、天下のブージー様。この曲の他のアレンジ譜でも「タタッタ」の連桁は一貫して同じスタイルです。

なお、オルガン版は同音連打の演奏が困難なせいか、始めの16分音符2個がくっついて8分音符になっています。(ターッタの形)。音楽の様式として、しかも行進曲の最も重要な動機を変えてしまうのはどうなんだ?とツッコミたくなります。小学生向けのアレンジじゃあるまいし。

好意的に音楽的な解釈をすれば、2小節目の手前の16分音符を前打音だと解釈し、2小節目への連続性をアピールしたい、と読み取れないでもないですが、伝統的なスタイルの行進曲ですし、もし前打音ならそもそも連桁を完全に切り離すべきです。

個人的には動機のリズムを見やすくするための工夫だと解釈しています。もしこの連桁がつながっていたら、2段目1小節目2拍のリズム等と見分けにくくなってしまいます。

類似するリズムを差別化する意味において、連桁の切断が機能性を持っている例と言えるでしょう。見やすさは浄書の根本です。ミクロの理由とマクロの理由は相互に否定しあって当然です。最終的にはトータルでの見やすさが最重要視されるのが浄書の哲学のはずです。

追記。

上の楽譜、よくよく見てみるとアーティキュレーションの上下位置も統一されていないですね。神経質な人だと2小節目のアクセントを下にしたくなるかもしれません。

私が浄書仕事をする以前、演奏家だったころはアーティキュレーションがどこに書かれていようと見落とすことはありませんでした。たぶん手書きのクソ楽譜に慣れていたからだと思います。周りの演奏家の中でも初見スキルや変則的な現代曲の読譜がずば抜けて上手かったので、当時は「なんでみんな読み落とすんだろう?」と疑問に感じていました。いわゆる「強者の論理」だったなぁと反省しています。自分がうまくなることしか考えていなかったので、楽譜のレイアウトのせいでミスが起きているなどと考えもしませんでした。

浄書をする立場になると、ちょっとした工夫で初見スキルの低い人でも見落としをしないように工夫するようになりました。弱者の視点を得たんだなぁと思います。

・ストラヴィンスキー『春の祭典』

好き嫌いはともかくとして、この曲を「人類史レベルで重要な音楽」と言って異論を唱える人はまずいないでしょう。

そんな音楽史どころか人類史レベルの作品でも、浄書となると下のような状況です。

浄書的にこれはひどい。統一感がまったくありません!

異なる出版譜があるのですが、どれもこのスタイルです。統一表記に改訂したものもあるのかな?あったら教えて!

この悪例から断言できるのは「統一感は大事!」ということです。

どの書き方であれ、同じ演奏が揃う場面では同じ表記にするべきでしょう。

上の浄書を好意的に解釈するとすれば、「前後につながる音形が違うんだよ!」ということを示している、と読み取れなくもないです。

が、それは分析の上での話であって、浄書という視覚情報の提供において重要性はありません。しかも総譜(指揮者用フルスコア)においては、縦1列の情報の統合性が最も重視されるのは言うまでもありません。

もし「前後の動きの違い」によって自由な浄書が許されるなら、縦に並んだ音符と休符ののレイアウトが無視されてしまいます。それを許してしまうと設計図としての楽譜の意味が失われてしまいかねません。(逆に言えば、各々の奏者が演奏しやすいことを重視するパート譜の浄書では許される、とも言えます。)

曲の流れや演奏に求める表情のために連桁を切り貼りすることはありますが、もしそうだとするなら弦楽器のダウンボウを連桁でつなげる意図が不明です。

ダウンボウのみ指定してガツガツ演奏するニュアンスを表現したいなら、連桁をすべて分割した方が、視覚的にも打撃音のニュアンスが伝わるはずです。

中段の青で囲った金管楽器の表記がこの場面の音をビジュアル的に最も正しく表しているはずです。理想を言うならこれに統一した浄書にするべきでしょう。

また、言うまでもなくスタッカートの扱いが楽器によってバラバラで、誤解を招く浄書だなぁと思います。

・楽譜が絶対って正気か?

特にクラシック界隈では「楽譜は絶対」という原理主義が唱えられることがありますが、もし「楽譜は絶対」なら、上の場面では『混在する異なる連桁をどう表現するか?』が命題となるはずです。(ありえません)

だって、もし「楽譜が絶対」なら違う書き方をしているんだから違うニュアンスを要求しているってことでしょ?揃えたらNGだよね?ノット・イコールを要求しているんだよね?ということになります。

しかし、ここはどう考えても同じニュアンスで揃えるべき場面なのは異論は無いはずです。

作曲の作業工程でのミスや省略を疑い、根拠のある改良(改変、改造ではない!)を目指すのが正しい表現のありかたです。

どんなゲージツ作品だって完璧じゃないですよ。完璧だと信仰しているだけで、ミスは散見されるものです。だって人間が作ったものなんだから。

同じく『春の祭典』の同じ出版譜。[32]から。

これも「分割式」です。

次。

[35]の後、オーボエ2は「分割式」で書かれています。

その次の拍では16分音符が2個ずつの連桁になっています。なぜこのようになっているかは画像一番上のピッコロを見れば明らかです。ピッコロの音にトレモロ感を付与するためにオーボエに細分化した音符を与えていることが分かります。

もしこれを連続する16分音符の連桁にしてしまうと、どのアンサンブルが重視されるのかが不明瞭になってしまいます。

でも、そういう書き方だったとしても、スコアをちゃんと読めば正しい解釈ができるはずです。

標準的な書き方で16分音符をつなげた連桁にした方がパート譜としては読みやすいでしょう。

・パート譜の浄書に求められる要素

「パート譜」という言葉が出てきたので書いておきたいことがあります。

フルスコアは指揮者が構造を把握するための全体設計図です。

一方、パート譜は現場の作業員が演奏のために使う道具です。

個人として動く作業員には余計な情報を与えない方が良い活動ができるものです。パート譜専用の浄書においては、とにかく演奏しやすいように標準的な記譜を行うほうがベターだとされています。

道路標識は車を運転する人が運転しながら一瞬見ただけで判断するための道具です。

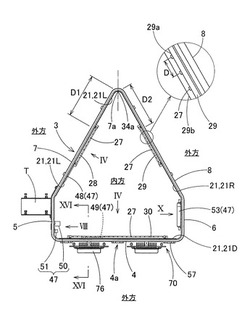

下のような道路標識の設計図を運転手に伝える必要はありません。

楽譜でも設計図的な要素は削ぎ落として良い、というのが私の考え方です。

『春の祭典』でも下のような箇所は通常の拍子のとおりに記譜した方が良いと思っています。休符の衝突もあり、不当に読みにくいです。

3つ(6つ)の音の連続性はスラーを書かなくても休符のスパンによってイヤでも表現されるので、蛇足だと言わざるを得ません。もしスラーが無かったら異なる演奏に明確に切り替えることができるのでしょうか?

また、いくつか見えるスタッカートもかなり意味不明です。このスタッカートの有無を明確に指示、表現している演奏が存在するのでしょうか。

--------------------

■別の例(2)

次の例は音程移動を伴うリズムである点に着目してください。

Orchestration Online公開グループ | Facebook

Facebookのフォーラムでは、上の例は「全てビーム2本で貫くべき」という意見が主流のようです。

下のようにした方がベターではないか?というわけです。

ビームを1本にして休符で16を表現するスタイルだと、確かに読みにくい。

ある界隈の浄書ガイドラインというか、浄書ソフトの初期設定では「休符箇所は1本ビーム」だそうですが、私がプレイヤー時代に身に着けた読譜の慣習からすると、この音形では常に2本の方が読みやすいです。

あなたはどちらが読みやすいですか?

正解がどちらなのか?という正誤性のクイズではなく、どちらを読みやすいと感じる人が多数派か?という標準度の議論です。

・オブジェクトルールとレイアウトルール

また、忘れてはいけないポイントが1つあります。

「どのパーツを使うか」だけではなく「どう配置するか」のルールも可読性に大きな影響を与えるという観点です。

2つの譜例では「詰め幅」が異なります。

ビーム1本の譜例は 拍内は概ね等幅ですが、ビーム2本の方はプロポーショナルです。

これによってビーム2本の方が2拍目の可読性が良好になっています。

ビーム1本の2拍目、2つ目の16分休符が間延びして見えてしまっていることに注目してください。

・別の例(3)

曲の流れ、特にいわゆるポピュラー用語「グルーヴ」を伴わない場合にはビームは切断された方がベターです。現代クラシックとかでよくある、静寂の後にいきなりビビビッ!とキメになる音とか。

このように、ケースバイケースでどれがベターなのかは状況やジャンル、その場の曲想によってきます。

浄書の本質は奏者が演奏しやすい視覚情報の提供であり、リハーサルをスムーズにすることです。

あらゆる状況で正解となる浄書ルールは存在しないのではないでしょうか?

■作る側の都合

楽譜を作る側、作編曲家の都合だけを言うなら、そこまで精密に作っている時間がありません。

理想を言えば、作編曲が終わった楽譜は専業の浄書業者に依頼し、わずかな差にこだわり抜いた完璧な浄書で世に送り出されるべきです。

しかしながら、スピード作業を求められたり、そもそも生きていくための日銭を稼いでいるわけですから、採算度外視で毎回すべての曲を浄書業者を通す予算はありません!

同じような例では、インターネットのニュース記事の誤字脱字の多さが挙げられるでしょう。

ほとんどのニュース記事は新鮮なニュースをすばやく送り出すために、軽いチェック程度でネットにアップロードされています。

これが出版物やテレビであれば、より厳密なチェックを経ているので、誤字脱字は極めて少なくなります。(それでも稀に見かけます。)チェックには時間がかかります。チェックする人が目と頭と手を動かすので、彼らのお給料が発生します。チェックは無償で行われるものではありません。

要するに、私達がツイッターやFacebookで発言している内容を、自分自身で毎回完璧にチェックしていますか?ということです。ちょっとしたツイートの誤字脱字を指摘されて、毎回それを訂正してツイートし直す人は恐らく存在しないでしょう。

小さな誤りがあるから全て無価値になるわけではないですから、恐れずどんどん作品を作り、発表するべきだと私は考えています。

いずれスキルと実績が上がっていけば、きっちりした浄書を経て、しっかりした表紙が付いて出版される未来があるということです。

■読み手(奏者)に求められる能力

きっちりした出版譜以外の楽譜を使う人は、汚い浄書楽譜でも読める能力が必須です。

これは今の時代に限ったことではなく、手書き時代からずっと続いていることです。

私は学生時代に多くの手書きスコアを見てきました。

学生が作ったものもありますし、プロの作曲家の描き下ろし、未発表の新曲や、未出版の手書き状態のものもありました。

大先生が書いた手書きの楽譜はお世辞にも読みやすいとは言えません。

ソなのかラなのか分からないものも多く、他の箇所を参照して「ここは同じメロディラインだから、ソで合ってるだろう」と当たりをつけていくことになります。そういう準備を事前にやっておかないとリハーサルが成立しないので、奏者の下準備が大きな負担でした。

それと比べれば、現在の雑なコンピューター出力の方が遥かに良いです。

今の時代、IMSLPなどで大作曲家の直筆譜を見たことがある人も多いことと思います。

どう考えてもそれらの走り書きよりは雑でもコンピュータで自動浄書したものの方が読みやすいのは明らかです。

■文字と言葉の進化、変質

楽譜だけの問題として考えるのではなく、文字と言語の文化として考え直してみることをオススメします。

「こうあるべき!」ではなく「しかたない」という事実を受け入れやすくなるからです。

ちょっとした言葉遣いの誤用を指摘して「意味が間違っている!」と指摘するのは簡単ですが、実際にその言葉をよくよく調べてみると実は誤用ではなかった、というオチになるのと同じです。少数派の誤用だと思われていたはずが、いつのまにか多数派になって常識が覆るのと同じです。

なお私は音楽家である以前に大学では国文学部です。万葉仮名の古文書解読とかもやっていたので、現在の文字と言語が変遷と効率化の成果であることを理解していますし、言語学者の視点から「言葉は変化するもの」という柔軟な認識をしています。「これが正解!」と言うことが本質的に蒙昧だと考えています。まーその上で波風立てないように「そだねー」と言ってやりすごすわけですが。

しかし、あまりにも頭がカタい人を説得する必要がある時、私は「新しい」という言葉ひとつで常識の不確かさを説明することにしています。

「新しい」はもちろん「あたらしい」と読みます。

しかし「新たな」は「あらたな」です。

「あたら」と「あらた」が混在している!

もともとは「新しい」は「あらたしい」と読まれていたよ、という具合にです。

多くの、というか、ほとんどの言葉は変質した結果の言葉です。

ちょっとしたことでも正しさを証明するのって本当に大変ですし、主張しすぎると引き下がれ無くなってしまうものです。

・活版印刷という革命

さて、

文字というのは人類の歴史上、もっとも重要な発明です。

その文字を自動で複製できるようにした活版印刷、すなわち情報流通の技術革新は人類の文明を飛躍的に発展させたのは義務教育レベルでも認知されていることです。

活版印刷の次にきた大きな情報革命がインターネットです。

ご存知の方も多いでしょうが、日本の「標準語」というのはあるいみ作られた言語です。

異なる地域の人たちがお互いに異なる方言でやり取りするのは非効率的ですし、ちょっとした言葉遣いの違いで相手に嫌な思いをさせてしまい、軋轢をうむことさえあります。そういういろいろな問題を避けるためにも「標準語」が必要となりました。(標準語の成り立ちについて詳しく知りたい人はちゃんと調べてね!!)

音声としての標準語が広まるとともに、日本語の文字も標準化されていきます。

未だに古い雰囲気を演出するためや、個性をアピールするために旧字体や古典的仮名遣いを試みている人もいますが、そういうところで個性を表現するのは逆に没個性的ではないかと思います。

文字、方言。それは音楽と楽譜にもあります。あまりにも独自性の高い楽譜の書き方は標準語にはならないので、楽譜はできるだけ標準的な書き方が推奨されます。そうあるべきです。

楽譜(浄書)の情報もデジタルデータとして送受信ができるので、同じレイアウトを再現できます。ただし、楽譜情報の伝達はまだまだ互換性が甘く、発展途上です。

・外字エディターってあるよね

外字のメリットとデメリット - フォント専門サイト fontnavi

今見ているこのブログの記事は「フォント」で表されています。

特殊な文字は「外字」と呼ばれ、標準的なフォントには含まれていないことがあります。

楽譜用のフォント表現では、文字だけではなくレイアウトも絡んでくるため非常に複雑です。

新聞やテレビ字幕で元SMAPの「草彅剛」さんの名前が「草なぎ剛」さんと書かれているのを見るたびに「あー」と思うのは私だけではないはずです。

極端な言い方をすれば情報流通をスマートにするために「彅」という漢字を使うことを今後禁止する!としてしまう手もあるのでしょうが、楽譜は過去のものを記述する必要があるので、やすやすと置き換えることもできません。

音楽表現の個性と、情報記述のスマートさをうまく両立しきれないのが難しいところです。

■たしかに標準的な記譜法は必要

finaleや無料の楽譜制作ツールが広まり、多くの人が楽譜制作に取り組んでいます。

しかし、このFacebookのフォーラムは酷い!

たいていの質問に対しては熟練者が即答する形で解決しているのですが、「どうしてそんな疑問が出るのか、なぜそんな書き方をするのか謎だな、おい」という感じのコメントがつくことも多いです。

少しでも通常の出版楽譜を見たことがあれば、絶対にそんな書き方をしないだろ!?と思う人は私だけではないようです。そりゃそうだよね。

コンピューターが提示する記譜方法を鵜呑みにしている証拠でしょう。また、楽譜で表せるのは全ての音楽表現ではなく、標準的な表現+演奏解釈だという大前提を理解していないのが問題だと感じます。全てを制御しようとして、妙に細かい連符を使おうとしたり、オリジナリティを出そうとしているのが敗因ではないか、と感じます。良い反面教師になる可能性があるので、楽譜制作に興味がある人はフォーラムをフォローしてみるのも良いでしょう。

ただし、綺麗な楽譜画像がアップされているからと言って、それが正解の資料になるわけではないです。「ほぼ例外なくトピックを立てる人が間違いをおかしている」ということは忘れないでください。

多くの浄書ソフトでは半自動でレイアウトを行ってくれますが、どうしても手動で直さないとおかしい点が出てきてしまうものです。そのおかしさはちゃんとした楽譜で演奏をし続けてきた人なら、見ただけで一瞬で分かるものです。

安価で入手しやすい手引書として、下の本を紹介しておきます。

暇な時に数ページずつ眺めておくだけで標準的な記譜ルールを覚えていくことができるはずです。

ただ、この本も完璧ではなく、あるひとつの流派の記述スタイルを学べるだけです。絶対に正しい記譜法というわけではありませんので、くれぐれもお気をつけください。

興味のある人は英語版を購入しても良いかもしれません。英語版のほうが安いですし、順序が綺麗にまとまっています。私はこの本の日本語版が出る前に英語版で購入しています。

■スコア制作ソフトの設定

私はワークフローの都合上、Finaleを使わずにCubaseで簡易浄書を行っています。

もし連桁の分割にこだわるなら、「スコア設定>譜表>オプション」の連桁設定をすれば下のように分割した16分音符群を表現できます。

ただ、Cubaseでは1曲とおして1種類の設定しかできないので、異なるスタイルを混在させた楽譜を作るのは極めて困難です。

Cubaseのスコア機能はまだまだ低いですが、演奏者用のスコアや、小規模出版のチェックを通るレベルならすぐに作れる最低限のクオリティは出せます。

すっげー細かいことを言うと、連桁を五線にどう接触させるか?ということにこだわる人(や浄書会社)もあります。下の違いがわかるでしょうか?

連桁の太い線と五線の細い線がどういう高さ関係で接触するか?が違います。

左は五線が連桁の中央を貫いています。右は連桁の「下の線のアタマ」が五線と同じ高さです。

往々にして右の方が読みやすいとされています。

こういうところまでやるのは専業の浄書業者の仕事であって、作家の仕事では無いと割り切るべきでしょう。仮に完璧を目指したところで、専門業者の人が見れば瞬時にミスを見つけられてしまうのがオチです。

■文字のカーニング

文字文化の話。

「カーニング」という文字デザインの概念があります。

http://photoshopvip.net/wp-content/uploads/2015/09/kerning-2-1.jpg

今みている文字フォントでさえ、情報流通のために効率化され、文字の「美しさ」を削ぎ落とした結果です。書道、ペン習字でも文字の大きさを変えることで美しさと読みやすさをアップさせる技術が使われています。

ありとあらゆることに完璧を求めるのはとても大変なことです。どこを削ぎ落とし、本当に必要な要素を満たしていく効率性は欠かせません。

プロポーショナルフォントの一般化によってかなりマシになりましたが、それでもたまに「このフォントひでえな」と思うことはあります。

カーニングについては音楽を動画にして動画サイトにアップする人とかCDジャケットを作る人は学んで見て欲しいなと思っています。

たった数文字を分割して位置とサイズを直すだけのことです。そのメイクアップによって、わずかだけど決定的に違う何かを表現できるようになるはずです。

■最後に。これから浄書をやりたい人へ

とにかくたくさんの出版譜を見てください。

国際レベルで間違いなく大手と呼べる出版社の出版譜を見てください。

教科書で勉強するのは良いことですが、実例を多く知るほうが良いです。

教科書に書かれているルールで、世界を批判するのは明らかな間違いです。教科書は世界の作品の平均をまとめたものでしかありません。

基本を知り、例外を知り、ベターを模索し続けることが大事です。

海外のとある浄書フォーラムでは特定の教科書を聖典であるかのように崇めていいたりして全然ダメです。典型的なワナビの匂いがします。そこで話し合われている内容は極めて稚拙で雑学的です。

とにかく世の中の楽譜を多く見ることです。

多くのジャンル、多くの楽器のための楽譜を、とにかくたくさん見てください。