( 随時書き足し中です。)この手の作業についてはド素人です。ということを踏まえて参考程度にお読みください。

(2022年1月18日、外殻用交換プラスネジのリンク追記。)

■はじめに

分解したらメーカーは修理や交換を一切受け付けてくれなくなります。完全に自己責任で行ってください。

内部パーツには鋭利な部分があります。ご注意ください。(中身はPL法の範疇ではありません。)

マウスは工業製品です。予期なくマイナーチェンジされることがあります。

あなたの持っている同モデルでも、この記事の内容と異なる場合があるかもしれません。

■予備のマウスはありますか?

たった1つしか持っていないマウスを破損するととても大変です。

必ず予備のマウスを用意してから、1台ぶっ壊す覚悟でやりましょう。

もし持っていないなら、近所の生協でも100円ショップでも良いので、適当なマウスを1つ用意するべきです。

・同型マウスは共存できるか?

できます。

このモデルは同一モデルを複数接続しても、どちらのマウスも正常に動きます。

■分解時の注意

必要なドライバーはY型3.0mmと、プラス型3.5mmです。

Y型2.6mmでも大丈夫です。2.0mmだとネジ山を破損する危険性が出てくるでしょう。その場合は強く押し付けながら慎重に回転させてください。

特殊ドライバーセットを持っていない人は買いましょう。

私が使用しているのはこれです。

1322円。

もっと良いものが必要になったら、初心者に1000円か昼飯おごりで売ってあげれば良いと思います。

・外殻のネジの位置

ソールを剥がす必要はありません。

ソールを爪で押して場所を探り、普通のカッターで丸く切り取ればOK。やや斜めにカットすると間の接着剤も少し除去できるので、ネジ抜き時にスムーズになります。

ここの3本のネジに必要なドライバーはY型3.0mmです。

Lサイズのマウスの場合は前ソールにもネジがあるらしいです。

もしソールを切りたくないなら、ドライヤーで温めて、ノリを柔らかくしてから剥がす方法をおすすめします。やけどに注意な!

ですが、言うまでもなく、一度剥がしたソールはどんなに綺麗に剥がしていても、正確に貼り戻すのは至難の業です。

予備の専用ソールは売っていませんので、付け替え用のシリコンソールを用意するべきでしょう。

下の商品は私は試していません。汎用品です。

このモデルのマウスを5個バラしていて、いずれもネジ穴くり抜きで分解していますが、ソールに問題が起きたことは一度もありません。

・Yネジを+ネジに交換する

2x6mm なべタッピングが互換性があります。

下リンクの商品は私が交換したものと同じです。

これで外殻のYネジが+ネジになるので改造メンテがやりやすくなります。

エレコムが使用しているものより1mmほど長いですが、全く問題ありません。

・カバーの取り外し

後ろからゆっくり起こしてから、前のツメ引っ掛かり部分を外します。

上と下のケーシングの間に短いケーブルがあるので、隙間を見ながら分解しましょう。一気にポンと開くと断線します。

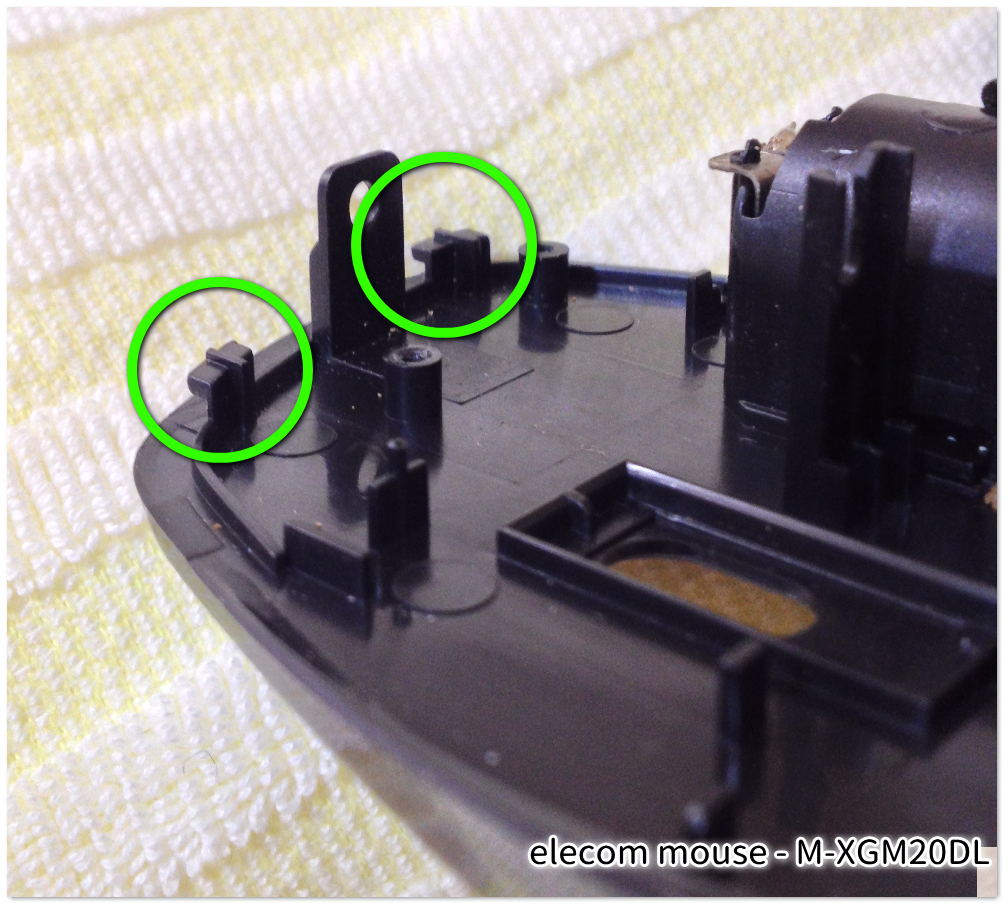

マル部分のツメは大きすぎます。少し削ると分解組み立てがやりやすくなります。

・上下つなぎハーネス(白)の取り外し

写真無し。さーせん。

白い5mmほどのコネクタ部分を先程のY型ドライバーの側面で左右交互に引っ掛けて持ち上げると安全に外せます。もちろん爪で引っ掛けてもOKですが、コネクタ基部は非常に割れやすいのでとにかく慎重に。(基部が割れても接続は可能です。)

ただし、ハーネスの電線の部分は絶対に掴んではいけません!断線しますよ!

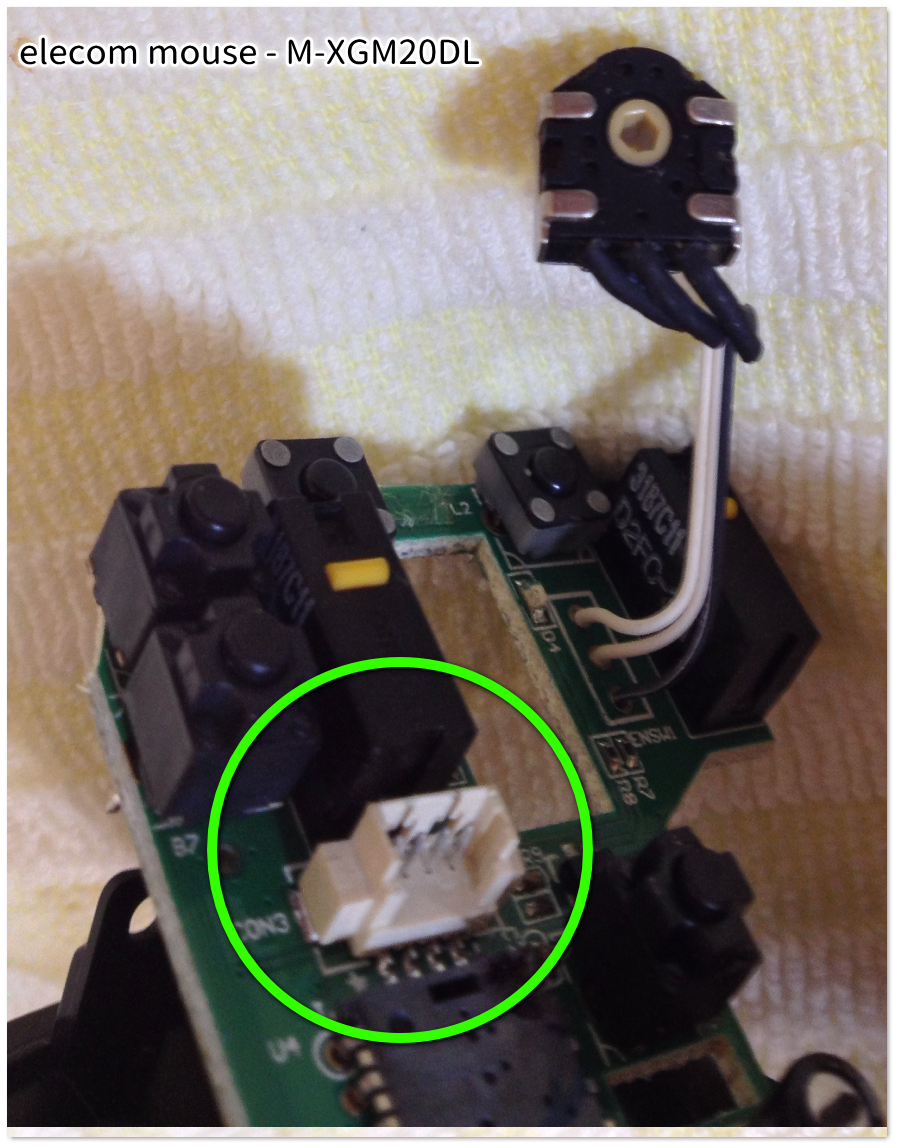

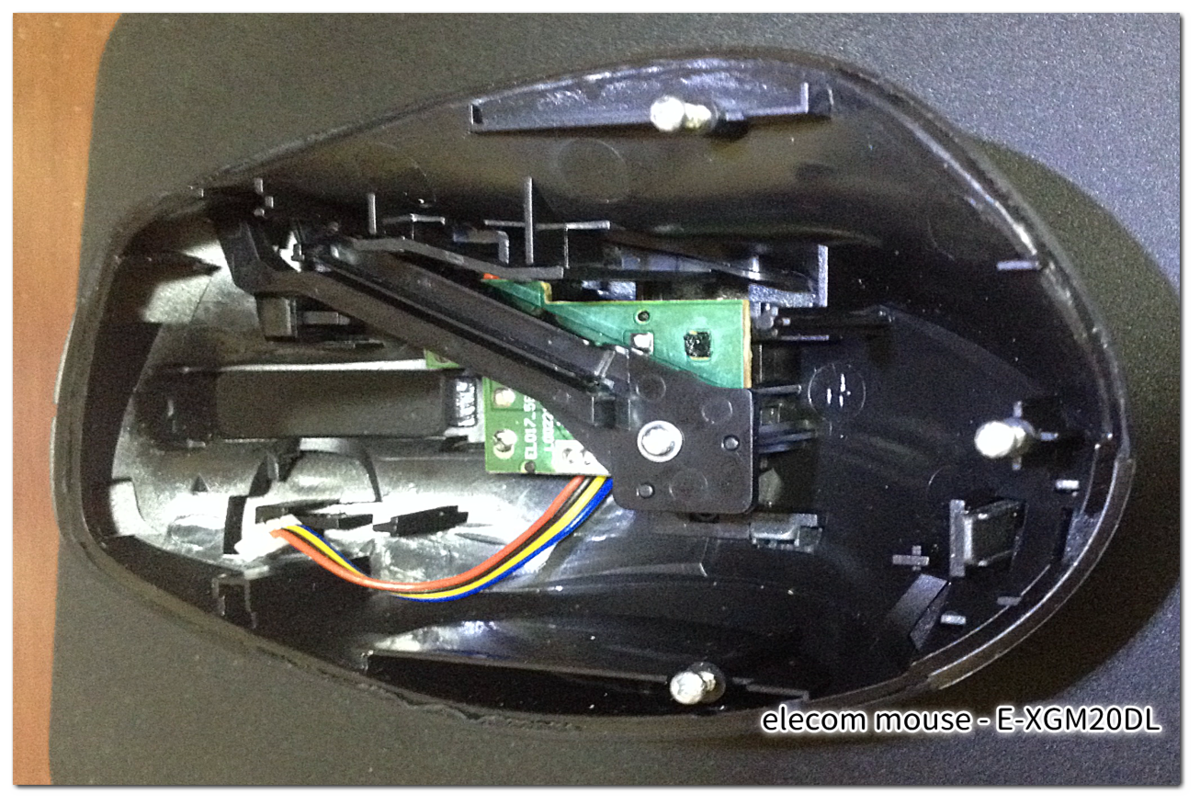

ハーネスを抜いた状態は下のようになっています。

この手のハーネスによくある「横のボタンを押しながら上に抜く」などのロック機構はついていません。単に硬めなだけです。

(別の同型マウスの分解時には、左から一気に上げたら白い部分の右側面が破損しました。ゆっくり丁寧にやりましょう。)

このハーネスの前後は金具との距離で見分けられます。逆に差し込めない形状なのでメモする必要はありません。

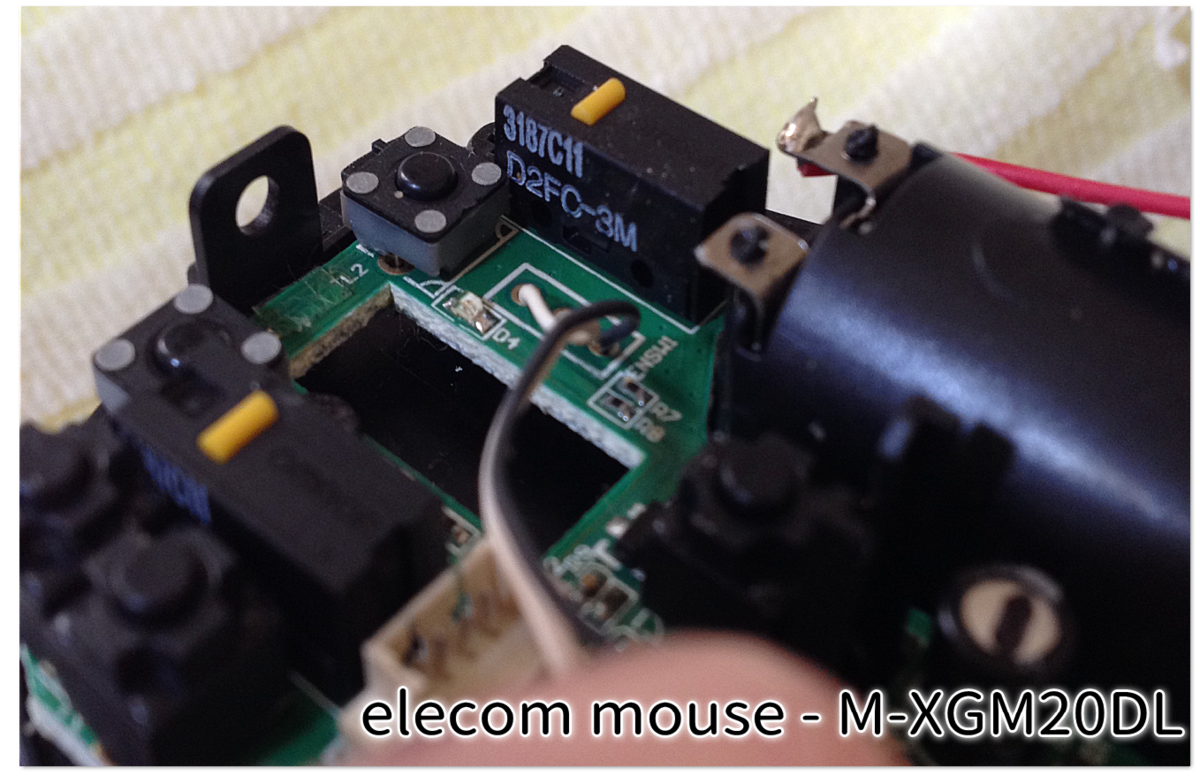

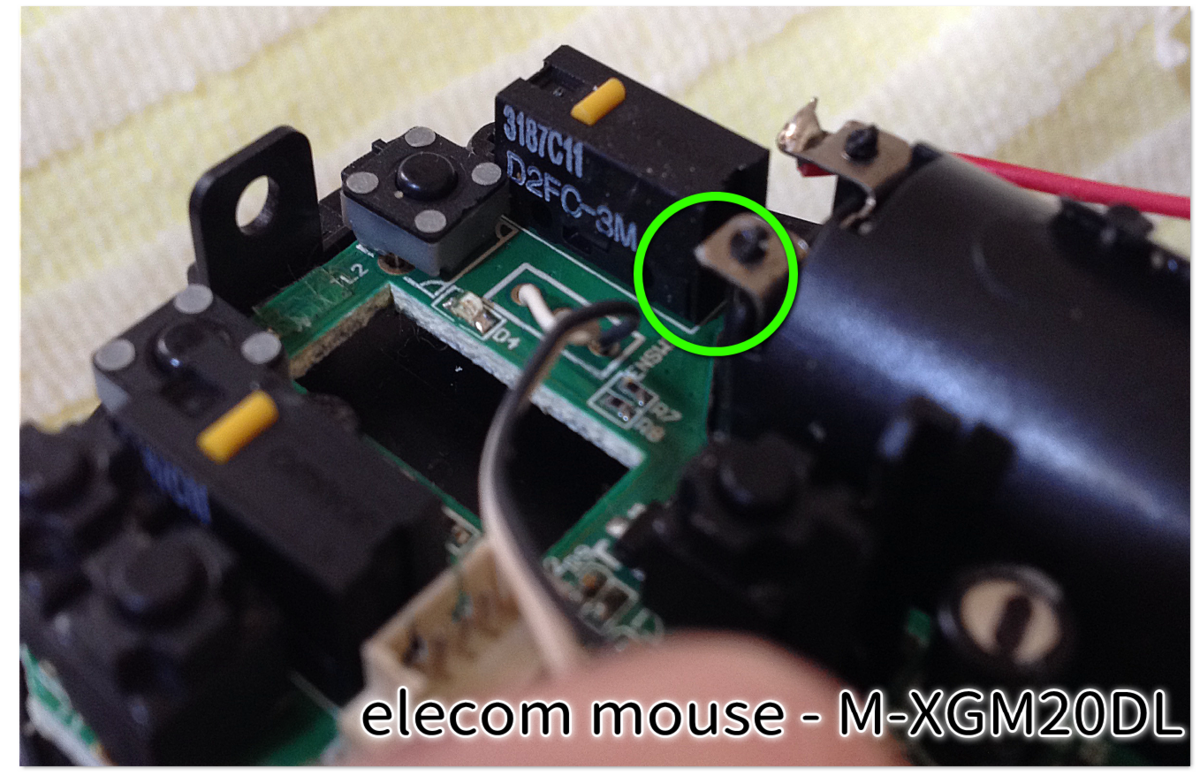

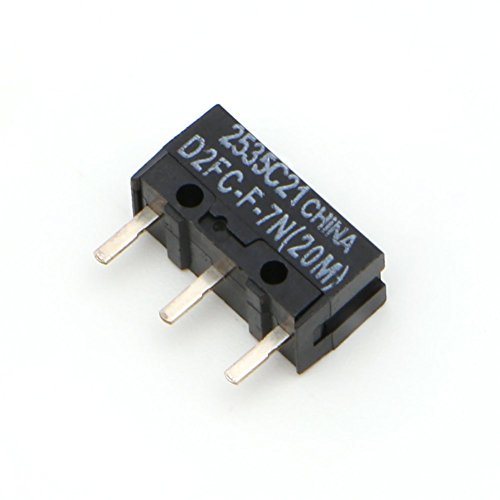

■使用スイッチはD2F系

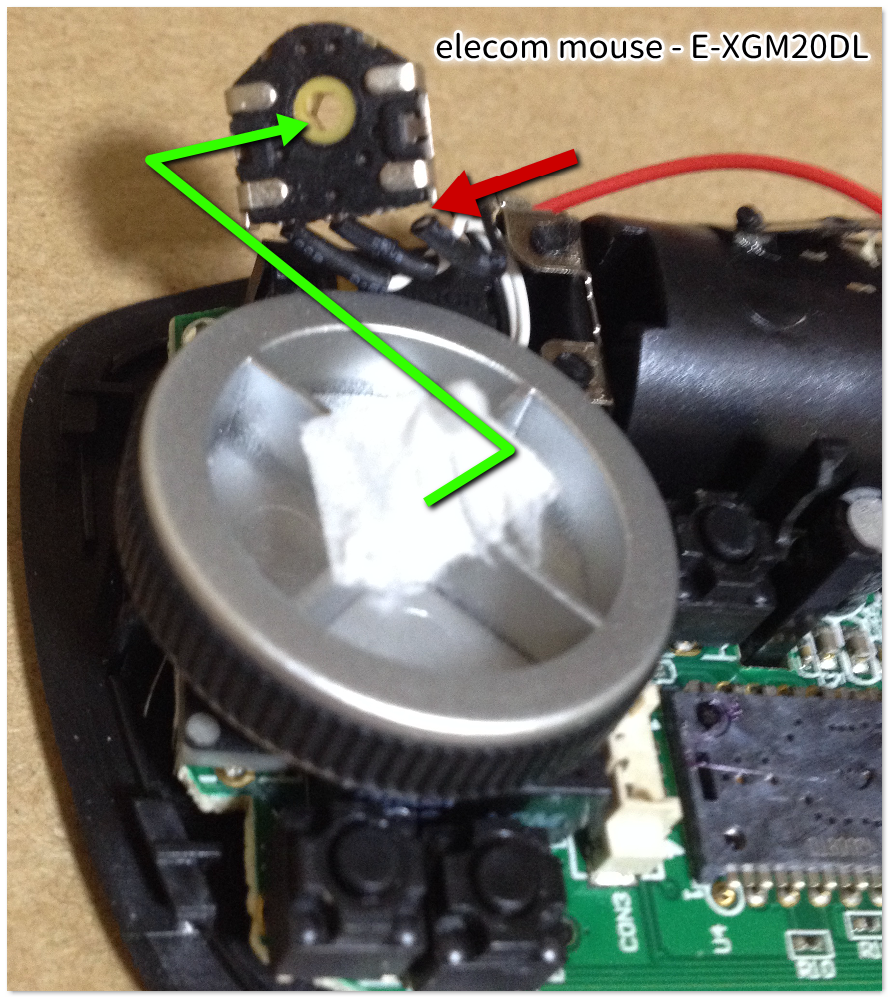

ホイールを抜くとメインスイッチの型番がD2FC-3Mだと分かります。

スイッチ交換に関するネット検索で良く出てくるので、汎用性の高いパーツだと思われます。正確な情報が欲しい人は、納得が行くまで自分で調べてください。

Amazonリンク。6個で670円。送料無料。

互換品、耐久度低め、クリック軽め、とのこと。リンク先で詳細を読んでください。

もうちょい高耐久のものがこちら。 ストローク長め、クリック硬め、とのこと。

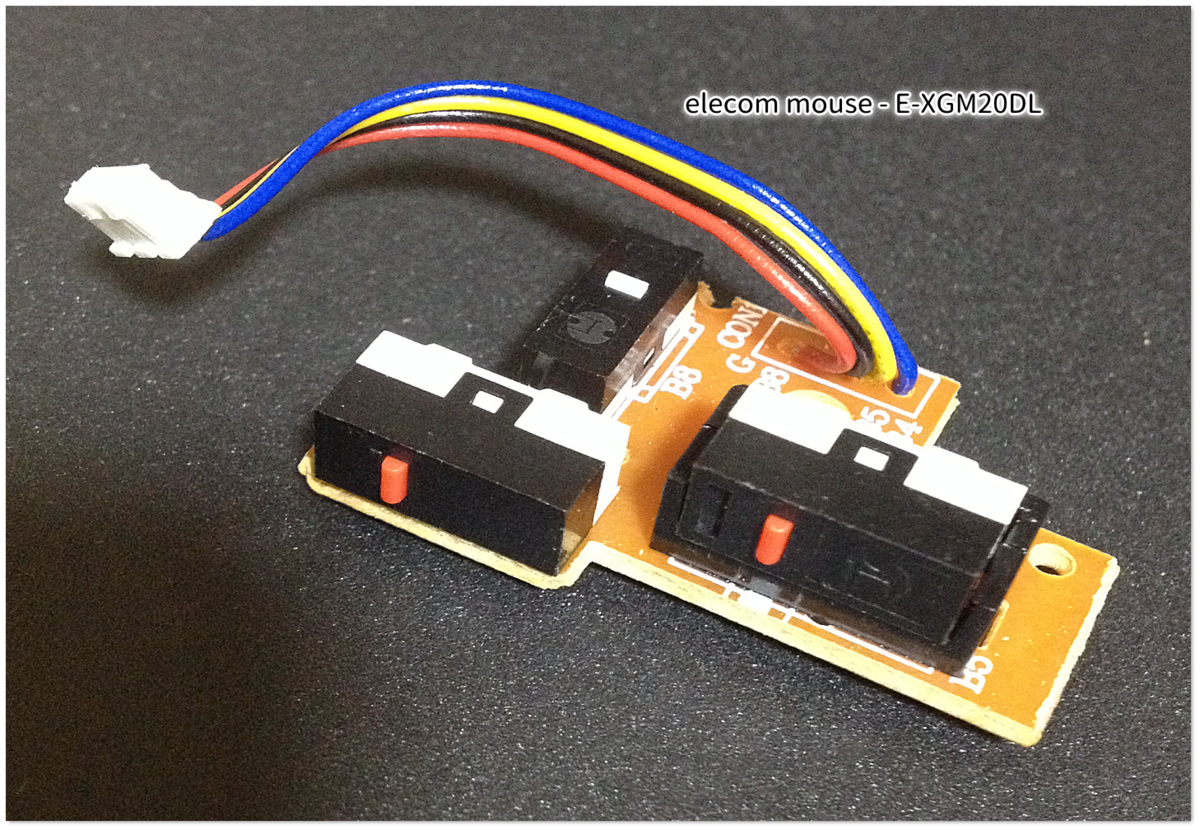

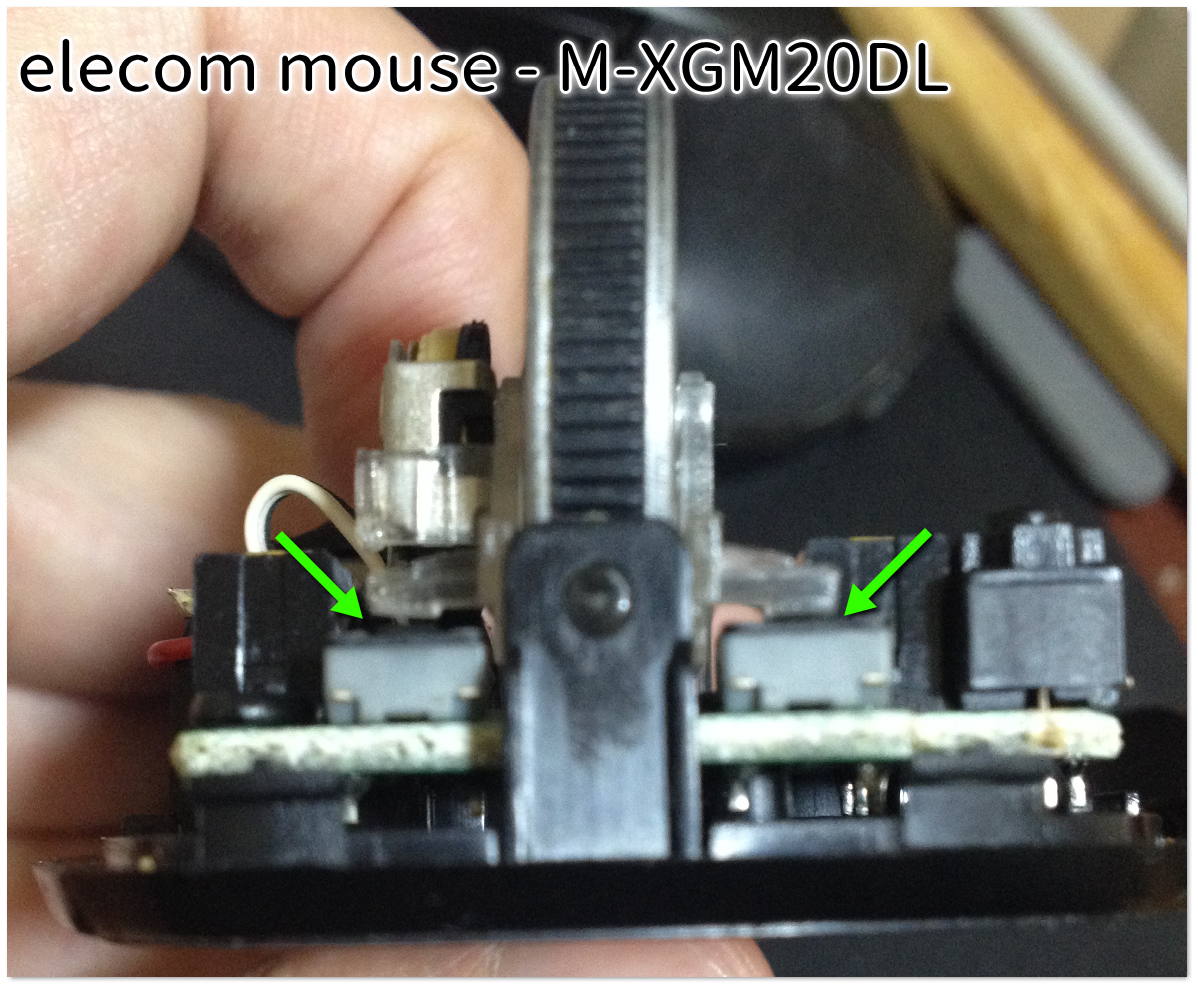

サブボタンは2種類あります。

立方体に近い形状(画像左下)と、チルト用の薄いものがあります。

正確な型番は不明です。画像から推測してください。

こういう交換パーツ類の購入は、不慣れなうちはミスして当然です。授業料だと思ってそれらしいものを買ってしまいましょう。そういう出費がイヤなら、新品のマウスを買いましょう。悩んでる時間が無駄です。趣味と暇つぶしを兼ねているのだ、と割り切るのがこういう行為に挑む際の最大のコツです。

なお、頭ごなしに「中国製はー」と言っている人がいますが、刻印があるかどうかだけで生産地を判別することは不可能です。念の為。

・スイッチのメンテはまず接点復活剤から

半田付け直し、スイッチ交換の前に、まずは無溶剤タイプの接点復活剤をおすすめします。必ず無溶剤タイプのものを。溶剤の入っている強力タイプだと確実に即死します。

オーディオ機器やゲームコントローラー等にも使えるので常備しておきましょう。

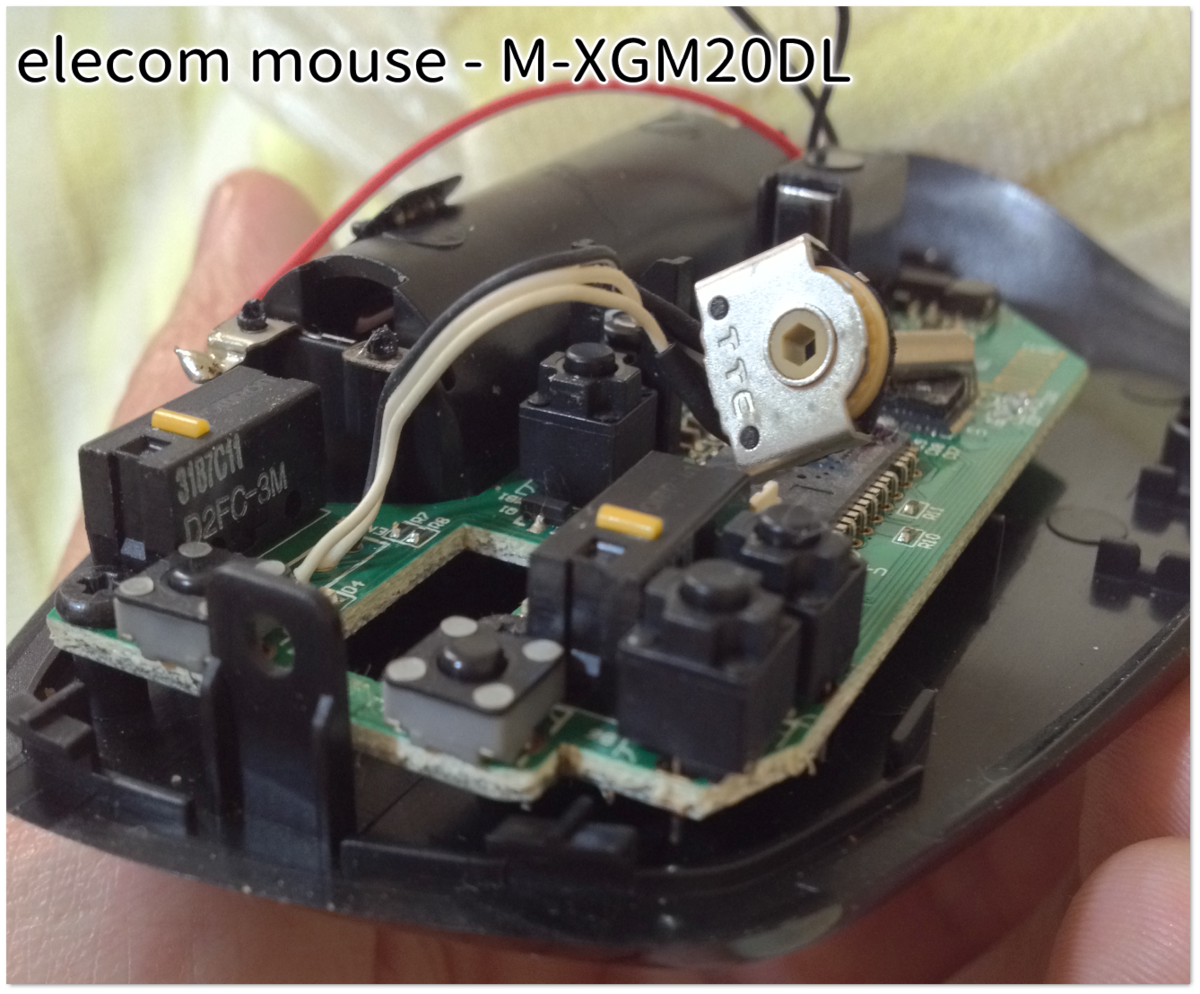

・その他、内部一覧と、各種改造案。

各種パーツ購入の際に参考にどーぞ。

ホイールのエンコーダは「TCC」と見える側から見みて、左から黒白白。基板もマウス右側面から見て同じ順。

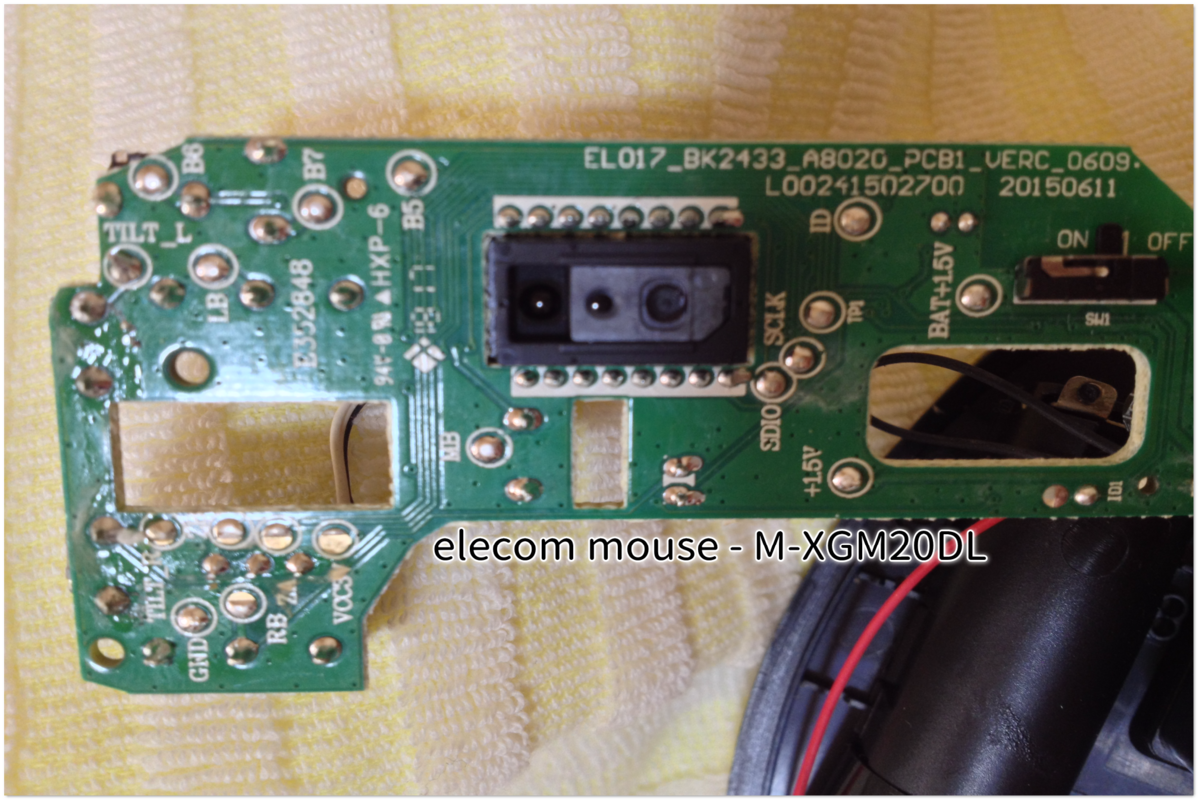

底部基板のウラ。

底部の基板取り外し時に、底部の電源スイッチの電源ツマミが弾け飛ぶことがあります。紛失しないように気をつけるしかありません。

組み立て時はスイッチを乗せて、丁寧に。

上ケーシング。

上部はアームの銀色ネジと基板の黒いネジ。どちらも底部基板と同じプラス型3.0ドライバーで外せます。ただし、アームは私のように余計なパーツを付けていると取り外しできません。基板ネジに触れる際はアームをひねる必要があります。また、取り付け時にも基板をうまくねじ込む必要があります。取り付け後にはサイドボタンがしっかりハマっていることを確認しましょう。

サイドボタンのアームは、左クリックを思い切り引き起こすことで外せる隙間ができます。(写真無し。)

左手追加ボタン(Fn1,Fn2)のスイッチの改造

アームとスイッチの間にプラ板を貼ります。

好みによって1枚~3枚。使用するプラ版の厚さと、スイッチ個体差、基板組み立ての個体差によります。

上下ケーシングを仮組みしてタッチをテストしながら1枚ずつ増やしていきましょう。

この改造だけでFn1,Fn2の安っぽいタッチが大幅に改善されます。

画像を見てのとおり、長く細いアームと遠い支点のため、非常にブレが大きいからです。それをスイッチ直上のアライメント補正で硬いタッチに変えることができます。

理想を言えばこのアームをもっと硬いものにし、プラ弾力に頼らない関節機構にすれば完璧なのですが、そんな魔改造は到底現実的ではありません。

なお、アーム部分に金属棒を埋め込むなどの改造もやってみましたが、アームの長さによるブレはどうやっても抑えることができませんでした。よって、スイッチ直上のアライメント補正に軍配が上がります。

上部基板。サイドボタン2つと、トップボタン用。スイッチ形状が若干違います。

・未確定のスイッチパーツ

まだ正確に調べていませんが、以下の種類のスイッチが使われています。

寸法は雑な計測です。

(スイッチA)左右クリックとサイド2つ。(サイドは色違いだが同形状のはず)

(スイッチB)トップ

(スイッチC)ホイールと人差し指の脇の2つの薄い正方形スイッチ。6.5?mm*高7?mm、2本足

たぶんこれ。

(スイッチD)チルトの薄いボタンは2本足。6mm*高3.5?mm、2本足

近いの(Uotyle スイッチ タクトスイッチ 電子部品 ブラックスイッチ 押しボタンスイッチ 20個)ただし高4.3mm。加工が必要か。

4mmならたくさんあるから、たぶんこれ。

(スイッチE)ホイール、ロータリーエンコーダ(マウスエンコーダ)。9mm?、3本足。底が四角。

下リンクのうち、四角いのだけで良いんだけどなぁ。

経験上、破損しやすいのは左右クリックのチャタリング発生と、ホイールの回転不全です。

ホイールは摩耗・歪みによる押しにくさが出ます。

■ホイール部

いくつかの改造方法を書いておきます。状況に合った改造をしてみてください。

--------------------

ホイールのアッセンブリーは手前を引き上げて引っこ抜くだけです。

ホイールと班透明ケースの分離は、ホイールを下から押し上げると抜きやすいです。

両手の人差し指の爪をクリアパーツに引っ掛けて、親指でホイールを押し出します。

ロータリーエンコーダ(回転スイッチ)は軽く差し込んであるだけです。軽く抜けます。

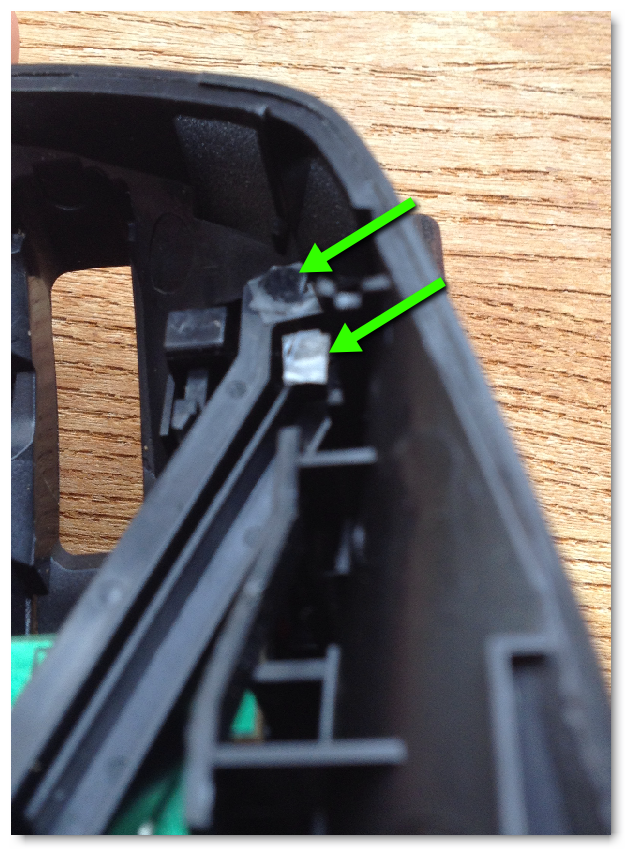

緑矢印部分など、クリアパーツのカドが鋭いです。はめ込み時、強く押し込む際にに怪我をする恐れがあります。ヤスリで削っても構いません。

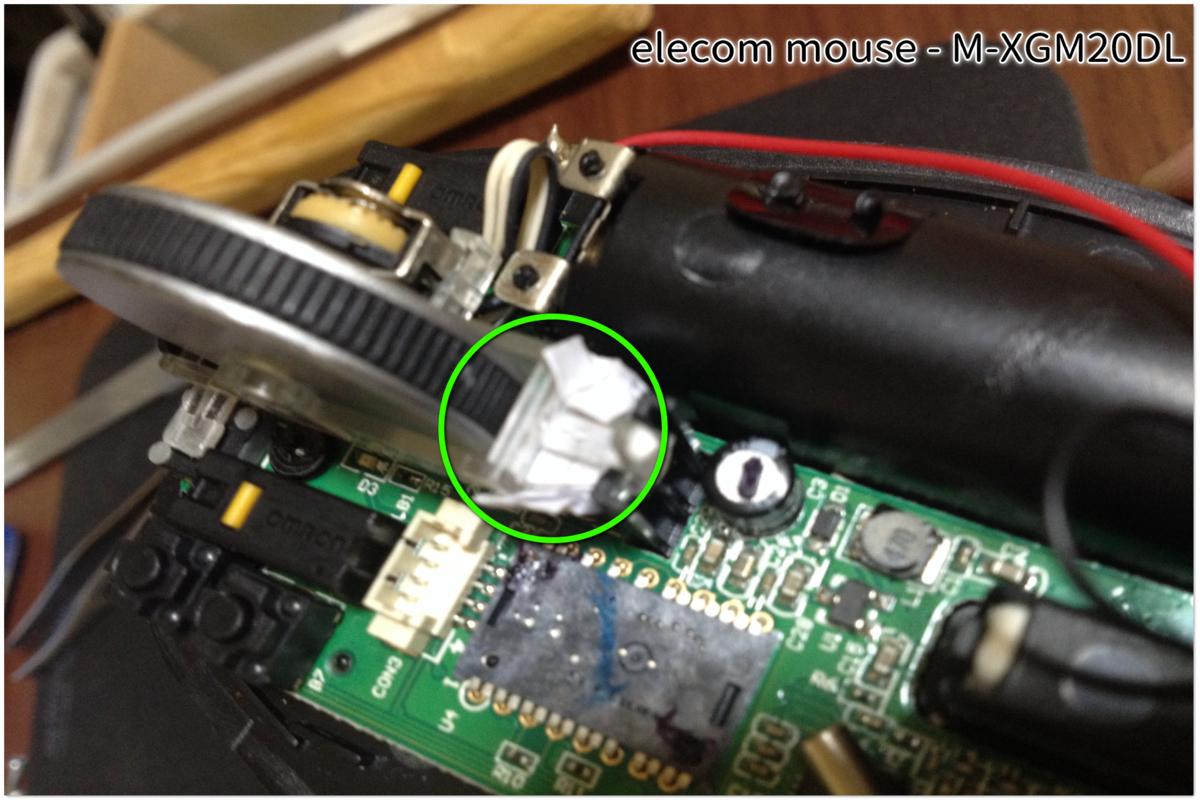

このホイールケーシングが破損している場合には、パテや金属板などを持って再構築することも可能でしょう。多少の破損なら緑マル部分を削ったり、紙を挟むことで補修できます。(後述)

落下等でホイール部分が損傷している場合、緑マル部分を低く削ります。

こうすることで、「ホイール押し」の際にチルトが反応してしまうことを軽減できます。

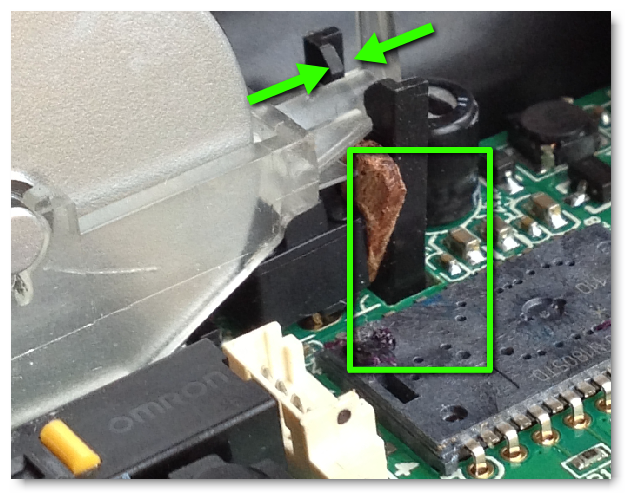

調整時には緑マル部分とスイッチの間に紙を挟む(下画像、緑矢印部分)。ノートや手帳を切り取ったものを数回折って差し込めば良いです。枚数調整が重要なので接着しないように。この状態で電源を入れてみて、好みの状態にしましょう。

また、同様の方法でスイッチの隙間に紙を挟み込むことで操作感覚を調節できます。

・ホイール、ロータリーエンコーダの取り付け方向など

取り付け方向は金属が外側、黒が内側。

ケーブルでチルトが圧迫され、バランスが狂うことがあります。

ケーブルを断線しない程度に横に曲げてあげることで、チルト左右のバランスが改善します。付け根は断線しやすいので、ケーブル部分をうまくさばいでみてください。

もしREのケーブルが根本で断線したら、半田付けは困難です。破損覚悟で半田を盛ることになります。

同様にホイールとホイール押しスイッチの隙間にも紙を挟み、クリアランスを調節します。ノート紙を切って3mmほどの幅、5cmほどの長さで準備しておけば大丈夫です。

両側にはみ出させて折り曲げておけば外れることはありません。

挟むだけだと、すぐに抜けてしまいます。

不要部分は切り落とします。

滑りが悪い場合には丁寧に削りましょう。

左右回転軸の滑りが悪いと(当たりが強すぎると)、チルトスイッチが固まります。適度にゆるめましょう。

他、ホイール押しスイッチと支柱の間に木片などを突っ込むことで、前後のブレを無くすこともできます。この部分は非常にクリアランスが狭いので、個体差によってホイールがスイッチのカドに触れてしまう状態になることがあるので、スイッチのカドをわずかに削り取る必要があります。数回試しながらクリアランスを確保しましょう。

このように「チルト」と「ホイール押し」のクリアランスを調節するだけで、誤爆を防げるようになります。操作感覚を差別化する、という方針です。

ブレの少ないホイールはものすごく操作感覚が良いものです。ロータリーエンコーダのノッチ除去(後述)と併せて改造すると高級マウスのような操作感覚になります。

・ホイール前後ブレの補正、別の方法

柱とホイール押しスイッチの間にクサビをつっこむことで、透明パーツの前後のブレが無くなります。

この程度の押し込みで折れるプラスチックはありませんし、破損するスイッチもありません。透明パーツの前後ブレが無くなるまで押し込みましょう。

ホイール押し込み+チルトのマウスではこういう改造をするだけで、ボタンの誤爆が大幅に減ります。

クサビの接着はおすすめしません。

後々のスイッチ交換等で致命的な弊害となる、と私は考えます。

落下等の強い衝撃で外れてしまうかもしれませんが、そもそも落下した時点であちこちおかしくなるはずなので、どうせ分解メンテ確定ですし。

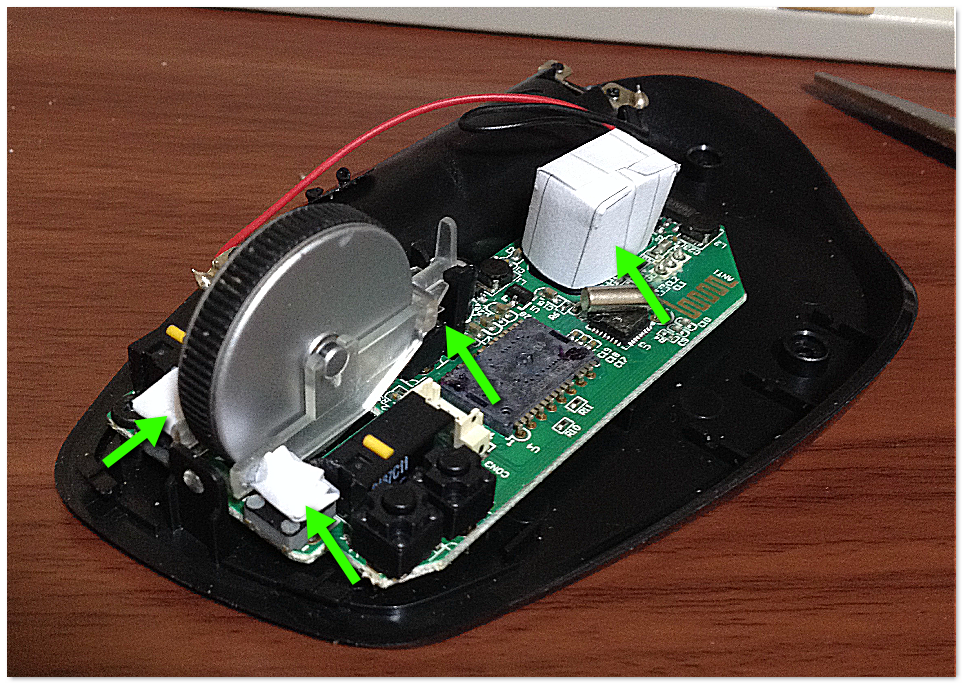

仕上げ例。

レシーバー収納部の隙間 を塞ぐ。

右上の白いのはノート紙の切れ端で作った箱です。レシーバー収納穴からのホコリの侵入を防ぎます。

ホコリ侵入を防ぐ方法は別のやり方もあり、外側からティッシュを詰め込む方法がメジャーです。

マウスのトラブルのほとんどはわずかなホコリの侵入と蓄積です。

もちろん上のボタン周辺の穴も塞ぐべきなのですが、下を塞ぐだけで空気の流れが大幅に低減されるので大きな効果を得られます。

上の穴をうまく塞ぐのはとても困難ですし、ボタンに干渉してしまう恐れがあります。下穴を埋めるだけにしておくのが妥当だと思います。

・ロータリーエンコーダ

もう1つの同型マウスをバラしてみたら、案の定断線していました。(赤矢印)

とりあえず被覆を少し剥いて、無理やり半田で付けました。一応動きましたが、遠からず外れてしまうはずです。

ホイール軸がエンコーダ中央に差し込まれるだけの構造です。軸にティッシュを詰め込むと、回転の遊びが少なくなります。

このロータリーエンコーダは固定用の足が伸びていないタイプで、該当パーツを通販で見つけることができませんでした。類似するものを加工して強引につけることは可能でしょう。

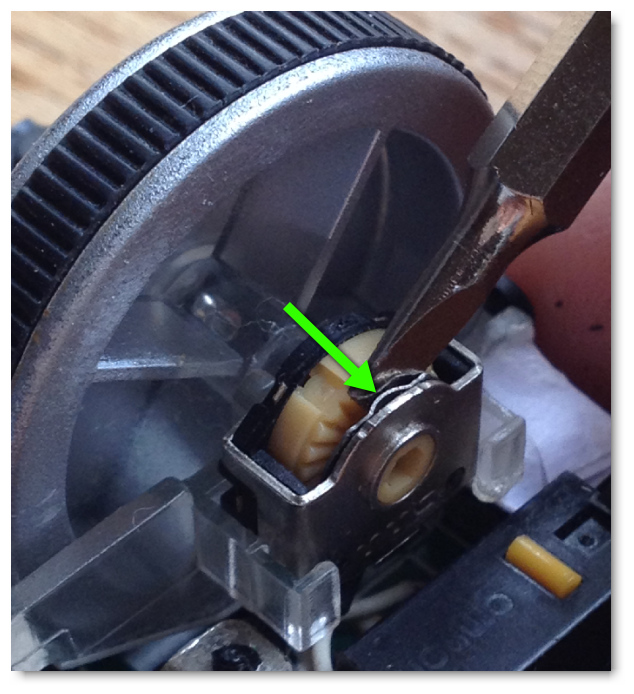

・ロータリーエンコーダのノッチを無くしたい場合

隙間に精密ドライバー(マイナス)を突っ込んで「 ( 」型になっている部分を押し付けてしまえばOKです。

別にノッチが無くても正常に動作します。それどころかノッチ機構があるせいで逆周り判定が誘発されているんじゃないかとさえ思います。

下参照。

細めのマイナスドライバーをつっこみます。

プラ円盤と凸金具の間です。

凸を強く押して、プラのギザギザで発生するノッチを除去していきます。

ぶっちゃけ完全に潰す勢いでも問題ありません。

この種のロータリースイッチはギザギザ部分はスイッチ本体ではありません。

スイッチは左の黒と黄色の隙間なので、マイナスドライバーを突っ込んでいる部分は損傷しても全く動作に問題はありません。

ロジ等のマウスでは光学式スイッチなので、このような機構になっていません。だからスルスル動くわけです。

それに似たスムーズな動作を好む人は、この改造をやってみてください。カクカクしたノッチが無くなり、他のマウスと似た操作感になります。

なお、この部分にグリスやシリコン処理をしても効果は皆無です。むしろプラの劣化やホコリ巻き込みによる弊害の方が問題となります。(個人的にこういう機器でのグリスはデメリットの方が大きいと思っています。)

■組み立て時の注意

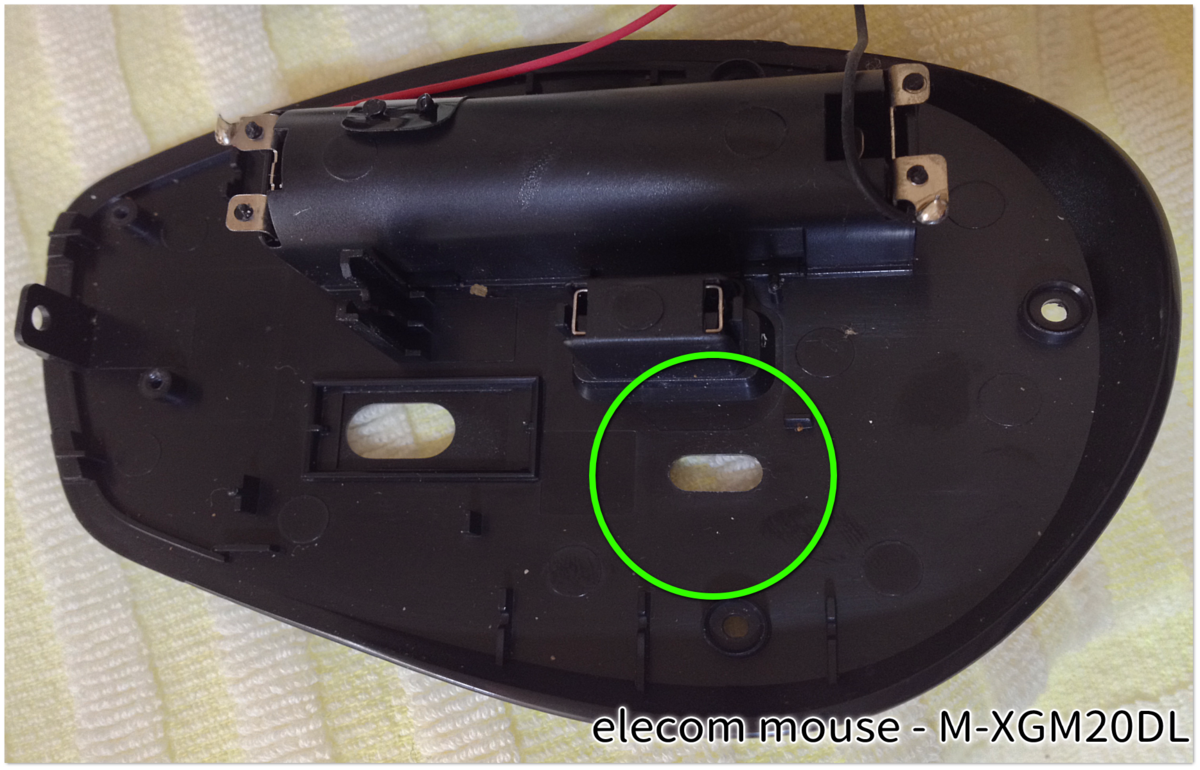

・底部基板の戻し

基板を天地逆さにして持ち、電源ツマミを電源スイッチに乗せます(緑マル部)。

電源スイッチはまったく固定されないので落下・紛失に注意。基板側のスイッチに軽く接着してしまっても良いかもしれません。

もしスイッチの交換が必要になるとしても、普通の半田付けでは不可能な小ささですので、本体の買い替えになるので接着しても問題無い、という判断です。(リフロー炉での精密半田付けまでやるような製品だとは思えません。)

基板はめ込み時に、基板は緑マル部分が接触してしまいます。少し回り込む必要があります。この回り込みの際に、電源ツマミを落としてしまわないように注意が必要です。

基板を置いたら、基板を指で押さえたまま裏返します。電源ツマミがずれないように気をつけてください。

プラスネジを2つ付けます。(ドライバーはプラス型3.5mm)

過剰な強さで締め付けないように。プラスチックなのでいくらでも回転できてしまいます。

ホイールをハメると、プラスネジの1本に届かなくなるので、必ず「基板→ネジ2」の順で。

--------------------

基板を付けた時点で、一度電源を入れて動作チェックをすることをおすすめします。

--------------------

ハーネスで上下基板を接続します。

ハーネスに取り付ける方向は「赤が左」です。

--------------------

ネジを留めてできあがり。

--------------------

全て組み立てたら、底部のレシーバー収納用の穴にティッシュか何かをつっこみましょう。この穴からホコリが侵入する恐れがあるからです。(上でやっているように内側に紙で箱を作ってかぶせておく方法も可。)

なお、上の写真ではシリアルナンバーが消えています。これはアルコールで拭いた際に消えてしまったからです。メーカーサービス期間内で交換を要求する予定なら、過剰な洗浄はやめたほうが良いですね。これはマウスに限ったことではありませんが。

■さいごに

スイッチ交換はうまく行ったらそのうち記事にします。

■関連記事

スイッチに指が触れる部分を外側から改造しています。かなり快適になります。

eki-docomokirai.hatenablog.com

![KURE(呉工業) コンタクトスプレー(300ml) 接点復活剤 1047 [HTRC2.1] KURE(呉工業) コンタクトスプレー(300ml) 接点復活剤 1047 [HTRC2.1]](https://m.media-amazon.com/images/I/41OMQAwl+pL._SL500_.jpg)