ネットには有用そうに見えて、実は使い物にならない資料も多くあります。

「海外情報だ!」「綺麗な画像だ!」という驚きは、資料の質と無関係です。

(C)くまみね工房

https://kumamine.blogspot.com/2019/12/blog-post_27.html

(2022年2月1日更新)(随時加筆)

(2023年12月25日編集)

- ■今回のクソ資料

- ■ダメな理由、答え合わせ

- ■ステージは音響のすべてではない

- ■忘れてはいけない「サンプル特性」

- ■グループバスでも良いか?

- ■イメージ先行で作らない

- ■その他

- ■計測基準が不明な例

- ■気をつけなければいけないオーケストレーション例

- ■コンプの模式図は間違っているものが多い

- ■ストリングスのダメ資料

- ■金管楽器のダメ資料

- ■音楽以外のひどい資料

- ■先駆的で流行したけど、完全に古いダメ資料

- ■根本的にレベルが低すぎるダメ資料

- ■ダメ資料2021

- ■「そういう論文があった」はほとんどが間違い

■今回のクソ資料

図の作者とはFacebook上で穏便に討論済みです。

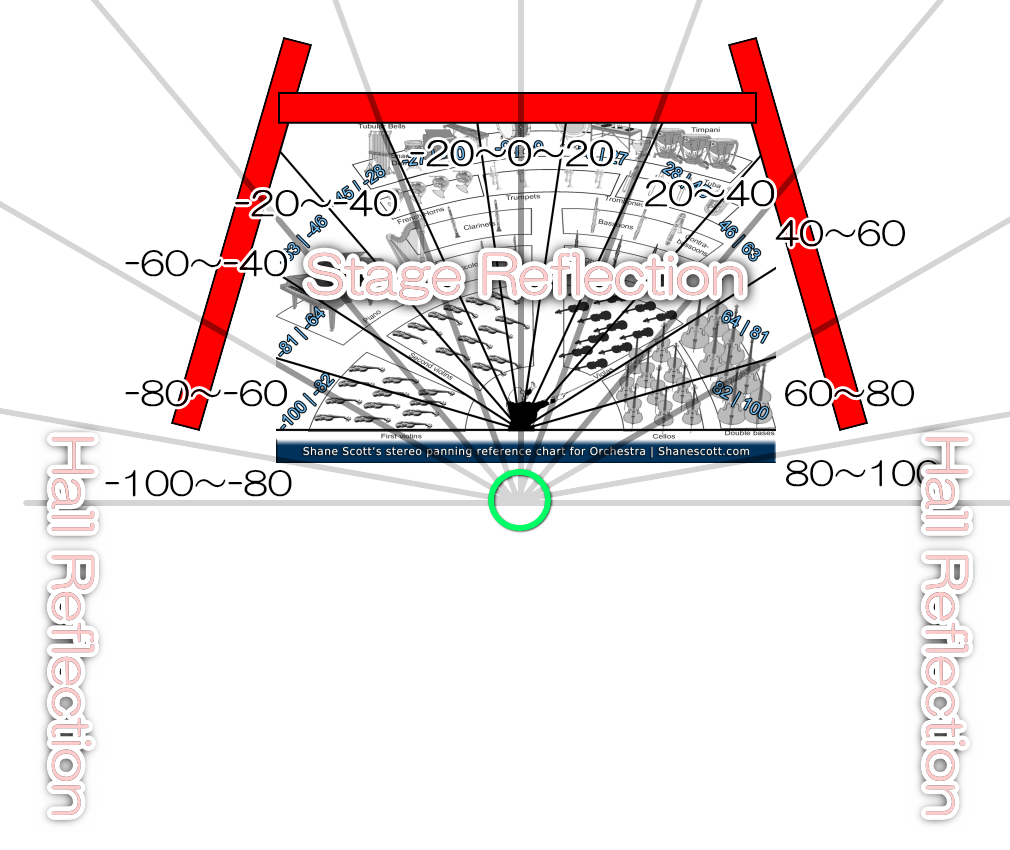

オーケストラの配置とパニング(左右定位)について記されています。

が、ちゃんと見てください。とんでもない酷い内容です。

http://www.shanescott.com/Shane_Scotts_Stereo_Panning_Reference_Chart_for_Orchestra.jpg

こういう図は典型的なダメ資料なので気をつけてください。典型的な机上の空論です。

この図の良くないところは、

- みんな大好き「海外の資料」なので、信じ込む人がいる

- 綺麗な画像なので、ついつい保存してしまう

- 数字が明記されているので、正しいと思い込んでしまう

という3つの装飾によって、

多くの日本人は外国の資料を盲信しています。

また、綺麗な見た目だと信じてしまいます。

--------------------

■ダメな理由、答え合わせ

では答えわせをします。

・指揮者の位置はベストなリスニングポジションではない

上の資料は指揮者の位置を基準にしていますが、これはホール音響と録音についての無知さを露呈しています。

指揮者の位置は音響的にはベストなポジションではありません!むしろ劣悪なマイキングポジションです!

これはスタジオでも、コンサートホールでも、どんな状況でも共通する事実であり、経験者にとっては常識です!

・指揮者の判断の話

良い指揮者は自分の背後にいる聴衆にとってベストな音響、演奏する会場のサイズに対して出来る限りベストな音響を組み立てるものです。

アマチュア指揮者がダメな理由はここです。

指揮者が自分の位置で聞いてベストに聞こえるディレクションを行っている限り、絶対に良いサウンドは作れません。

よく訓練された指揮者であれば、自分の位置(指揮台)で聞こえる音が、実際に客席でどのように聞こえるかを修正して判断しています。また、客席に多くの観客が入った状態でどのように音が変化するかを計算しています。反射音が低減され、デッド傾向になることを計算している、ということです。

また、信頼できるアシスタントに、リハーサル中に客席でモニターしてもらい、どのような音響傾向になるかのアドバイスを求めることもあります。

・音響技術的な話

また、多くのコンサートホールに設置されている「吊りマイク」もベストなポジションとは言えません。観客の視界を邪魔しないように高く吊るされており、ライブ録音をそれなりに行うためのものでしかありません。

ホールを使ったちゃんとした録音の場合には、客を入れずにあちこちにマイクを立てますし、ステージ上に多くの指向性マイクを設置し、それらの音をミックスして仕上げるのが通常です。

言うまでもなく、ステージ上のマイクは任意の楽器「のみ」を録音できるわけではありません。周辺の楽器と、ステージ上の反射音の「かぶり」が生じるので、独特のミックス技術が必要とされます。一般的なポピュラー音楽でのドラムセットに対するマルチマイク録音とミックスのことを思い出してください。

・100%パンは原則的に使わない場所

ミックスの教科書でも割りと頻繁に間違った書かれ方がされているので注意が必要な点です。

100%パンは「楽器そのものの配置」として扱うことはまずありません。

下で改めて図解しますが、そこは音響空間をシミュレートする場所として扱うべきですし、実際そういう音楽の方が多いです。手持ちの市販曲をDAWに取り込んでチェックしてみてください。

もちろん「例外」は存在します。

・シネマティック志向なら「低音はセンター」

完全な生演奏とそれを再現するメディアでもないミキシングを含む音楽では、低音をセンター定位させたほうが良好なサウンドになるのは常識です。

ミックス込みで考えるシネマティック音楽と、生のオーケストラの配置とは無関係です。

で、この資料を作った人のサンプル曲については、あえてURLを貼りません。興味がある人は上の画像のURLを削って探してみてください。

--------------------

■ステージは音響のすべてではない

上でも書いたとおり、指揮者の位置ではなく、ベストなマイクの位置で考えるべきです。

近い場合だとこうなります。

マイクは指揮者の後ろです。

必然的に楽器の位置は左右80までに完全に収まります。

(ステージを模倣するサウンド作りではなくても、±80より外に楽器そのものを配置すると、どうやっても浮きます。)

リフレクションの考え方は様々ですが、その実装をどこまでやるかの裁量次第でしょう。

状況をより考えていくと、マイクの位置は指揮者のはるか後ろの方が、よりビッグ感があると言えます。左右定位の大半は残響音のために存在します。

遠い場合だと、

楽器そのものの位置は40までに収まり、左右50より外側はホール反射音のための空間です。

判例的に書いておくと、左右50%までのパニングに定位させた上で、左右のあまりの領域をホールリバーブで埋めるということです。リバーブをどの程度持ち上げるかは求めるサウンドによります。また、曲全体のダイナミクスレンジにもよります。

パニングの定位設定は、個別トラックの段階では左右100%にしておいて、グループバスで狭くする方法でも構いません。場当たり的に操作せず、丁寧に設計図を書いてから構築してみるんが良いはずです。後述します。

せっかくなので私の作例を挙げておきます。

- 左右の楽器配置は狭め

- それより外はホール音

- 低音は主にセンター「寄り」

- 音量差を殺し、小さい音量の部分でも聞こえやすく

という、シネマティック寄りの仕上げ例です。

もっとホールシミュレート的にすることも可能ですが、今回は折衷的な仕上げにしてあります。

この曲の制作話はこちら

eki-docomokirai.hatenablog.com

■忘れてはいけない「サンプル特性」

オケ音源の多くは、収録の時点で上のような距離感で収録されています。

それをさらにパンすると、とんでもないことになるのは言うまでもありません。

資料や事実の模倣も大事ですが、シンセの特性をちゃんと理解するのはもっと重要です。

■グループバスでも良いか?

もちろんグループバスで全体を狭くする方法も有効です。

ただし、楽器個別トラックからのセンドの兼ね合いがずれるので注意が必要です。

インサートの場合も、インサートリバーブを広げたまま鳴らす場合と、それらがグループバスでまとめられてから狭くするのとでは違った音になります。

グループバスは一括編集に便利ですが、グループ先だけでは調節できないことも多くあるということを忘れないでください。マスタリングでミックス要素に手を加えられないのと同様に、決定的な編集は工程の初期段階で行うしかありません。

全体の定位幅のテストを行うだけなら、すでに作った曲を1本で扱い、そこにホール反射を付け足すことで「ある程度の」テストは可能です。そこで操作できない要素は初めから設計しなければならない要素ということになるので、今後使用するテンプレートの改善方針としてメモっておくと良いでしょう。

■イメージ先行で作らない

ステージのイラストを綺麗に再現することより、実装が簡単で制御しやすい方針だと、こういうのが良いと思う。

http://www.beat-kaufmann.com/images/suite-presets2_1200.jpg

実際にはこれだけだと非常にチープになるので、個別トラックとグループバスで、それぞれどういうセンドとインサートでホールシミュレートを行うかが個性になってくる。

方法論や小技は色々あるんだけど内緒。

・貧乏実装の話

本当であれば、ちゃんとしたホールシミュレータを使うべきです。

VIENNA MIR PRO - Vienna Symphonic Library とか、parallax-audio のVirrtual Sound Stage2.0とか。

こういうツールの挙動を観察してみると、普通のDAWのミキサーだけでもそれなりのことができるはずです。あとは手間の問題。

とはいえ、MIR(Multi Impulse Response)はちゃんと設計済みのIRデータが無いと、とてもじゃないけどマネできません。

プリディレイ計算機 ver.1.1 - Yugo°の不思議な音楽の国 にはとてもお世話になっています。

ホールシミュレートの実装についてはそのうち電子書籍で書きます。たぶん。

--------------------

■その他

その他、気がついた時に追記していくよ!

・変なオケ編成マップ

これも同様に酷い。リコーダーが入ってる。ビブラホンがいて、ティンパニがいない。

作った奴は何を考え、何を資料にしたのか?力の入れどころが完全にズレていてヤバい。

・使えないベロシティマップ

オケ音源のベロシティレイヤー切り替わりを示した資料。

0~127で記述されているので、区切りポイントがどこなのか不明です。

例えば一番上のTrailerBrass Hornsを下から見ていくと、

0~15、16~31、32~47、48~63、64~78、79~94、95~110、111~126となり、fffが127だけのように読める。

しかし、上から読んで行くと、

127~112、111~96、95~80、79~65、64~49、48~33、32~17、16~1となり、ppが0になってしまう。

いずれの読み方でも区切りポイントが定義できていないので、資料としての価値は皆無です。

数字が多くて分からないなら、一番下のOcthornで見れば良い。

下から読むと、0~29、30~126、127のみ。

上から読むと、127~31、30~1、0のみ。となる。

ただ、この資料が明確に示しているのは「この音源は強奏しか出せないから、買う時に良く考えてね!」という警告です。ベロシティマップとしての価値ではありません。

オケ系音源だからオケの演奏をなんでもできるわけじゃないよ!ということです。

特に近年(近年っていつだよ)では、いわゆる「エピック系音楽」のためにバーン!と派手な音を鳴らすことにのみ特化したオケ音源が多いです。

カテゴライズを厳密に行う人は「オケ音源」と「エピック音源」を明確に別もののとして扱っています。

単に「あのオケ音源は音が良い!」という評価の情報を集めて比較しても、繊細な演奏のできるオケ音源と、派手な演奏しかできないエピック音源を比較してしまうことになりかねません。そういう情報収集はノイズ収集でしかなく、本当に欲しいものが何なのかを見誤る原因となってします。数年前に知人が間違って購入してヤケ酒していました。

誤解がないように追記しますが、エピック音源が悪いという意味ではありません。ド派手なエピック系サウンドを作りたいのであれば、そういう音がちゃんと鳴る「エピック対応」な音源を購入するべきです。

同様に、ポップス系に特化したストリングス音源も。

ギターと言ってもエレキギターとアコースティックギターがあり、奏法も多彩です。その全てを1つの音源だけでカバーしようとして「これさえあれば最強!」という考え方に陥ってはいけませんよ、ということです。

他のブログ内記事で書いていることと重複しますが重要なことなので書いておきたいのは、「うかつにベロシティをランダマイズするとベロシティレイヤーをまたぐから気をつけてね!」ということです。これはモデリング系(or演算シンセ)音源じゃないかぎりめちゃくちゃ重要。ベロシティを細かく編集することよりも圧倒的に重要なことです。

--------------------

■計測基準が不明な例

1920s to Now: Comparing Tonal Balance in Popular Music

https://www.izotope.com/en/blog/mixing/comparing-tonal-balance-in-popular-music.html

大手メーカー+英語+画像が多い、という合わせ技で危険度が高いです。

時代別の帯域分析をしている記事ですが、スペアナ設定が不明なので、資料としては極めて危険な例です。

どの程度のスロープ角なのか、ピーク表示なのか?RMS表示なのか?RMSならどの程度の時間での抽出なのか?それらが一切不明だからです。

計測基準が不明なので「曲(時代)によってハイとローが違うね」「ローエンドがここだね」「ハイエンドロールが低めだね」ということ以外に何も分かりません。

言うまでもなく全く同じツール(Ozone Advance)を使っているなら見たまんま参考にすればOKです。が、他のツール使用時にはまるで資料にならないということです。

こういう資料が欲しいなら、自分の環境で資料を作成し、どのような環境で解析されたのかを明記しておかないと資料価値がゼロです。大した手間もかからないので必ず自力で作りましょう。

--------------------

■気をつけなければいけないオーケストレーション例

ツイッター経由。evenant.comのオーケストレーション学習についての記事。

evenant.comは「非常に綺麗にできている海外サイト様」なのですが、時折トンデモ記事があるので気をつけるべきです。今回の記事は「割りと良い」に分類できますが、注意が必要です。

作例には明らかなミスが散見されます。

また、模範的とは言えないオーケストレーションも散見されます。

中級以上の人はこの内容を鵜呑みにせず、「これはおかしくないか?」と考えながら添削してみると良いです。

もちろん、この程度の情報サイトへの寄稿でガチ制作しろと求めるのは酷です。

だから読む側が「急いで作ったんだろうな」「打ち込み屋のやることだもんな」という心構えをしなければいけないということです。作った人の力量をさげすむ意図は一切ありません。また、多少のミスが散見されるという些細な理由で、この記事が意味を失うことは決してありません。

■コンプの模式図は間違っているものが多い

ひどすぎるのであえて出処を書かないです。

上のソフトニーの説明は信号が入る前に圧縮を開始しているので、これでは「先読みコンプ」の解説になってしまいます。

たぶんこの誤解は「ソフトニーは閾値(Threshold)の『少し手前』から圧縮が開始される」 の『少し手前』を『時間的に手前』だと読んでしまっているからだと思います。

言うまでもなく通常のコンプは信号が入力される以前から圧縮することはできません。特殊なルーチンを組むなどの工夫が必要です。

プラグインでは反応時間ゼロの「0msコンプ」が普通に可能です。処理遅延を問題視しないなら先読みに対応しているものもあります。

他、コンプの説明で間違っていることが多いのはアタックとリリースの説明。「圧縮動作が開始されるまでの時間」「指定数値まで圧縮が完全に完了するまでの時間」、「戻り動作を開始するまでの時間」「元の音量に戻るまでの時間」がめちゃくちゃになっているものが散見されます。(ネットでも書籍でも。)特に模式図を使った解説は大半が間違えています。

■ストリングスのダメ資料

2020年1月15日追加。

トラックメイカー向けのフレーズサンプリング集を制作しているプロ素材屋が、販促の一環として公開している動画です。

しかし、その内容は弦楽器についてある程度知っている人なら「え?」と思うはずです。

こういう内容に対して的確にダメ出しをできるかどうか、腕試しにどうぞ。

「どこが問題なの?良い内容でしょ?」と思ったなら完全に勉強不足です。普段の勉強方法を根本的に見直すべきです。私のレッスンへどうぞ(販促)。

■金管楽器のダメ資料

外国人が作る典型的なダメ資料。

非常に美しく的確な動画制作。何より「音域を示すために作曲までしている」という気合と技術。

まずはちょっとだけ動画を見て欲しい。これはブルシット、クソだ。

単に最低音と最後音を使った無調現代曲でしかなく、それぞれの楽器の用法がまったくなってない。

そもそもの話、これは使用したオケシンセの限界音域でしかない。

実用的な音域はそこじゃないし、仮に実際の楽器の限界音域を知りたいなら、それは「奏者による」としか言えない。

誰でも知っているとおり、ジャズのトランペッターはもっと高い音を出すし、クラシックのソロ曲では強制倍音奏法によってもっと低い音を出すこともある。

つまりこれは「そのオケシンセの最低音と最高音を使った現代音楽の試作」でしかなく、資料・知識として無価値です。

--------------------

■音楽以外のひどい資料

すさまじいので必見。

資料だけ綺麗に作ってあれば良いわけではありません。

グラフは図形として見るだけではまったく無意味です。

音楽、DTMで言えば、楽譜を図形でしか見ないことや、プラグインを見た目で判断することに相当する愚かさです。

ちょっとだけで良いので時間をかけて内容をちゃんと読みましょう。

2019年も来たぜ!

やったぜ!

■先駆的で流行したけど、完全に古いダメ資料

togetterを持ってくるのもどうなのよ?という引用問題もありますが、あえてtogetterで。なぜなら今更これに言及している時点で情報源が古すぎるよという皮肉も込めたいから。(この説ですら10年以上前のもの)

専門家っぽい人が言ってるとか、ナントカ学会で発表されたとか、権威付けのようで実は権威にすらなっていない情報は多いです。にせ権威に気をつけましょうね、ということです。

・それっぽいデータと画像で見事に世界を騙す

「敵に狙われたが生還した爆撃機」が被弾した箇所を示している、とされる画像もフェイクです。

これは「生存者バイアス」を解説する際の例として良く使われています。

しかし事実とは異なります。実際の研究結果とは異なりますが、非常に見栄えがよくインパクトがあったために広く流通してしまっています。そもそもエンジンやコクピットが危険な箇所であることはこんなデータが無くても分かることです。

まぁ生存者バイアスという心理現象そのものは大事なことですし、さらっと説明するためには分かりやすい画像だとは言えるでしょう。しかし

蛇足ながらもう1点。この逸話、ネットで選択バイアスの事例として引用されるときは、よい教訓として肯定的にバズられることが多いです。が、生存者バイアスの事例として引用されるときは、成功者の教訓・権威者の主張を無価値なものとディスる理由づけがもっぱらです。成功者の言を一方的に無視したらそれこそ選択バイアスですが、この場合、妬ましさからくる感情バイアスの好例として広めると面白いかもしれない。(編者強調)

(2023年12月25日、リンク先著者から記事編集済みの連絡あり。コメント欄参照)

「相手をバカだと決めつけてやっつけたい!」という心理がこのような間違い資料を広めているという点は非常に興味深いです。

誰だって見た目だけ良い資料を集めて真実を得た気になってしまいがちです。この教訓は忘れてはいけません。

■根本的にレベルが低すぎるダメ資料

・雑学レベル、部活レベルのダメ資料

ネット時代以降特に、というか、ブログとSNS以降特に大問題だと言えるのが、雑学レベルの非専門家が拡散する情報だ。

専門家から見れば「お前いつの時代の知識を語ってんの?」と笑われすらしない情報がすごい勢いで拡散している。

特にブログやSNSという個人発信の情報は、人気取りのためにとにかく目立つように加工される。

2020年現在、Youtuberという人気取りゲームがそれを加速させている。ド派手な動画で古臭い情報を演出し、手段を問わずとにかく自分の名を売ることが目的化している。

あえて断言する。目立つ情報はたいてい間違っているのだ。

そういう非専門的な情報は、まったく無知な相手に対して「俺は物知りだぜ!」と自慢することには役立つ。要するに、昭和後期から平成時代に広まった安易なコミュニケーション術としては優秀だった。が、それはあくまでも交友を円滑にする潤滑油として役に立っただけで、専門分野の学習にとっては害悪でしかなかった。

誰もが自分の専門分野(それがゲームや漫画でも構わない!)において、非専門家がドヤ顔で語る内容が完全な誤り、あるいは完全に古い情報だという状況にでくわしたことがあるはずだ。

--------------------

気がついた時には随時追加します。

■ダメ資料2021

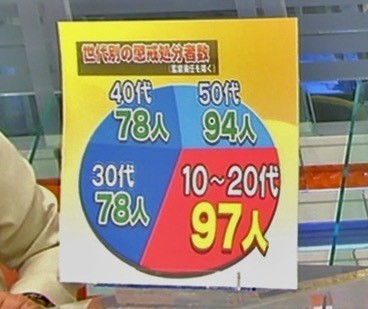

テレビ局(2021年)

— 発達障害のニュース (@2030mirai) 2021年8月11日

自閉症が増えているのはスマホのためだ

両者の増え方は非常に似ている

えええっ⁉️

これがありなら、何でも似てる事になるよ😨#テレビ #デマ #発達障害 pic.twitter.com/Dq2pbbcw7z

すがしがしいレベル。右上がりに上昇すればすべて「似ている」。

こういう資料を見たり、出してくる人がいた時点ですべて足切りして良いです。まじで。

人類ってたいしたことないですね。大衆向けってこういうことですね、とよく分かる。

テレビ構成的にこういうのが出てきたら、しばらく収録を進めた後に「でもこれってさ、右上がりなら何でも似てるってことッスよね?」と笑い飛ばせば良いと思う。

こういう場合に相手を倒すために必要なのは「相手の理屈に乗って加速させておいてブレーキで止まれない状態にしておいてから倒す」という戦術です。お笑い的にも非常に上等な仕上がりに持っていけるので、タレント各位には一層の努力を期待しています。

(2021年8月13日追記)

■「そういう論文があった」はほとんどが間違い

(2021年9月10日追記)

ということに警鐘を鳴らす記事。

素人が論文を読むときに陥りやすい落とし穴

素人が論文を読む場合、いくつか落とし穴があるので、注意が必要です。

たとえば、一般人の多くは「科学的新発見」が大好きですが、「研究者たちにとっても驚くような結果が出ている」実験で、かつ「ぎりぎり統計的有意である」ような実験は、地雷率が高いです。

専門分野でもない論文を引用して、自分の発言を強めようとする人は結構多いので気をつけましょう。

なお、当ブログでは音楽制作のノウハウについて語っていることがほとんどです。私一人が言っているだけだと思われると信じてくれない人が多いので、あえて海外の音楽制作技術の記事を翻訳・引用することが多いです。

--------------------